第17回 錯視・錯聴コンテスト 2025

第1回(2009) 第2回(2010) 第3回(2011) 第4回(2012) 第5回(2013) 第6回(2014) 第7回(2015) 第8回(2016) 第9回(2017) 第10回(2018) 10周年記念総合グランプリ決定コンテスト(2018年度・2019年2月) 第11回(2019) 第12回(2020) 第13回(2021) 第14回(2022) 第15回(2023) 第16回(2024)

since 2025年5月8日

第17回錯視・錯聴コンテストの入賞作品

| 賞の種類 |

作品名 |

作者名 |

作者所属 |

作品 |

作品の説明 |

イメージ

|

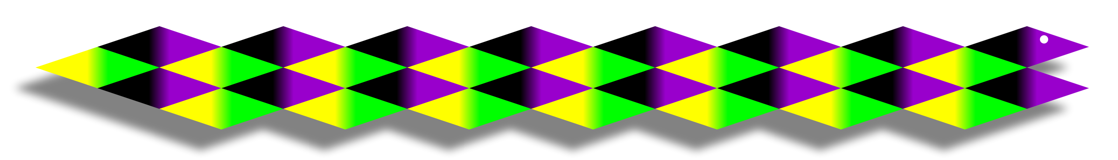

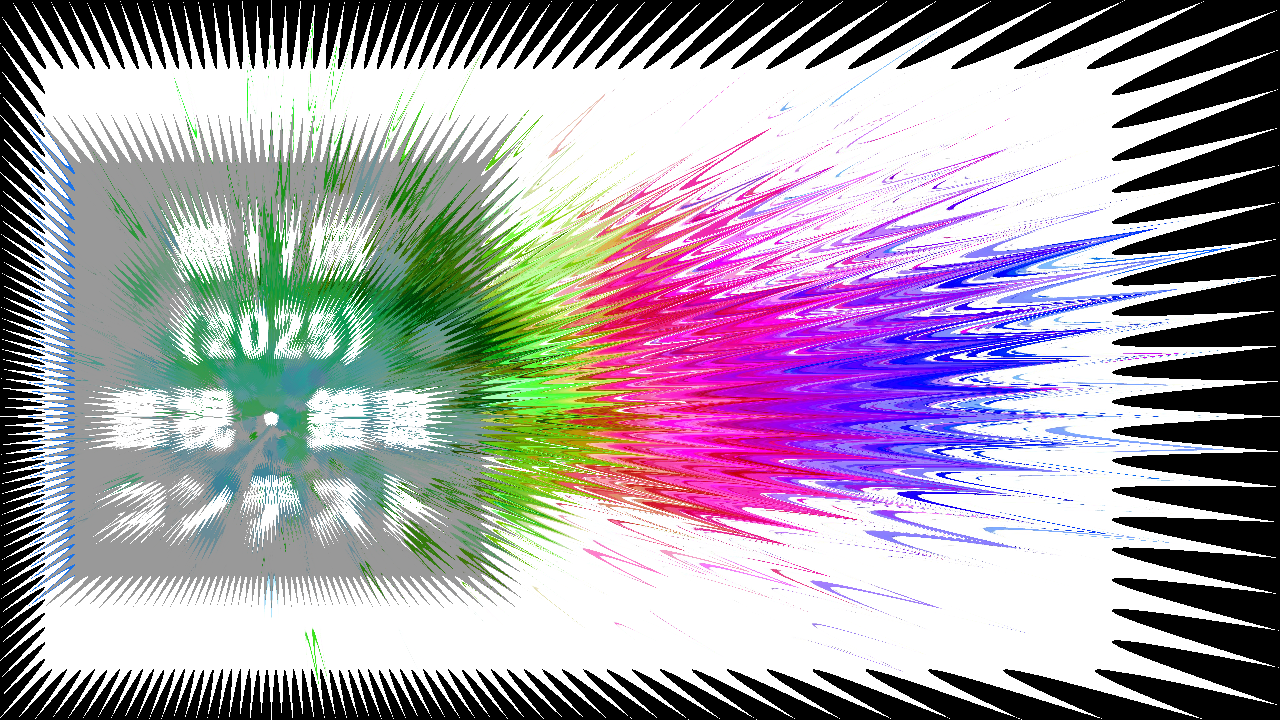

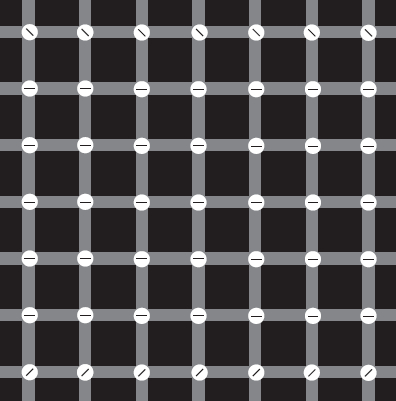

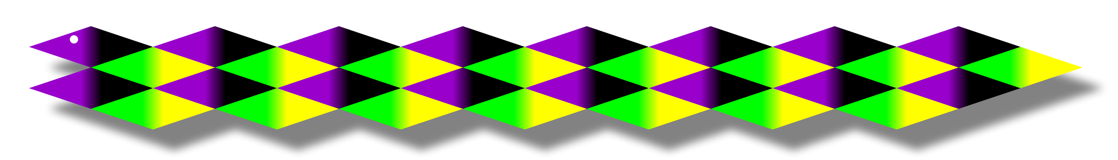

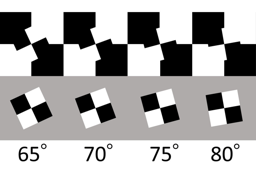

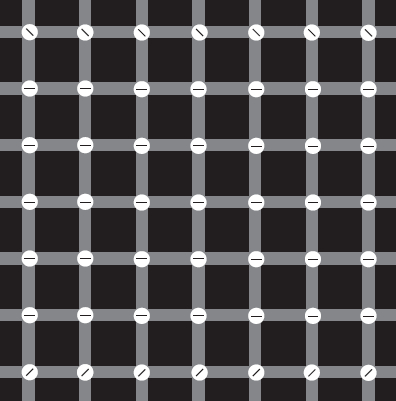

| グランプリ |

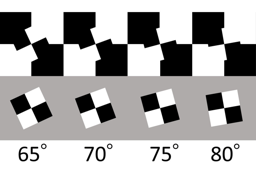

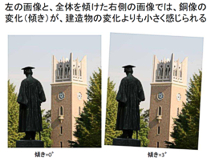

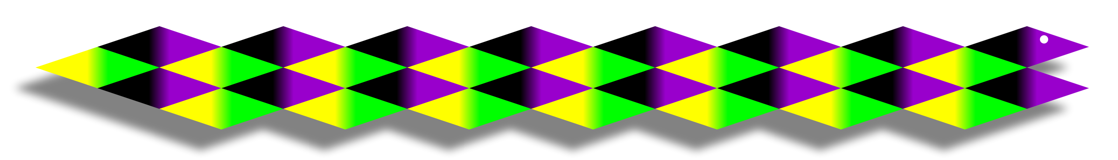

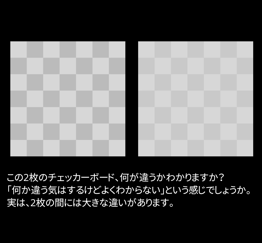

動的チェッカーボード錯視 |

小林勇輝1), 2), 3), 4)・Joseph DeNavas2)・Arthur Shapiro2) |

1) 情報通信研究機構(NICT)・2) American University・3) 立命館大学・4) 大阪大学 |

作品

(pptx) |

説明

(docx) |

|

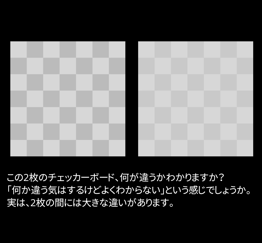

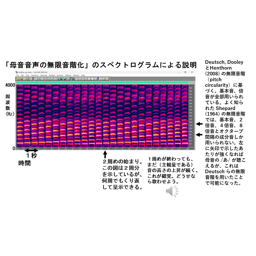

| 入賞 |

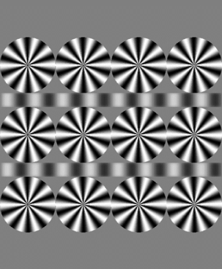

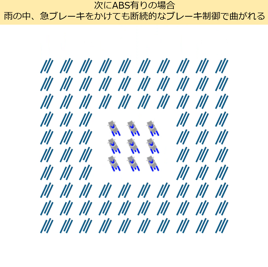

雨でも安心 急ブレーキABS旋回錯覚 |

原野和哉・楫野純平・栗原絃貴・森田理喜・山中大輝・金城友樹 |

ヤマハ発動機株式会社 技術・研究本部技術開発統括部 人間研究部 ライブウェアセーフティG |

作品

(pptx) |

説明

(docx) |

|

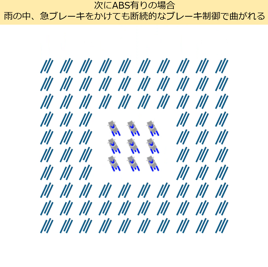

| 入賞 |

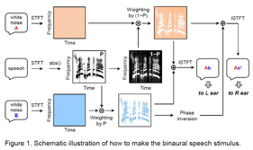

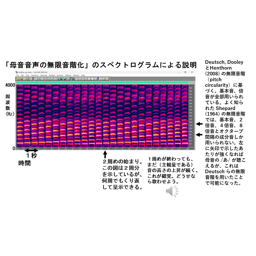

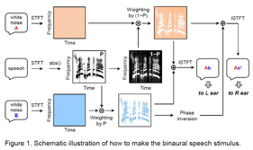

母音音声の無限音階化 |

橋本圭織・河村隆生・小野順貴 |

東京都立大学 |

作品1

(wav)

作品2

(wav)

作品3

(wav)

|

説明

(pdf) |

中島祥好先生による説明図(pptx)

(クリックしてください) |

| 入賞 |

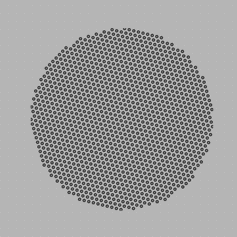

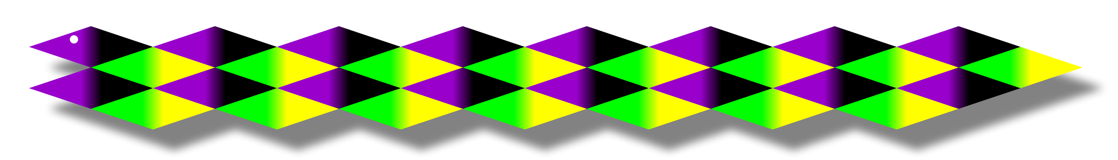

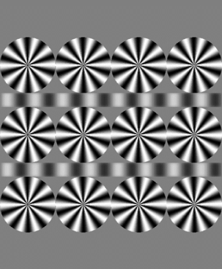

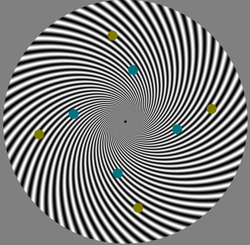

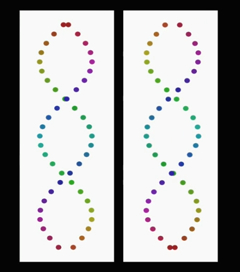

周りで勝手に回転錯視 |

鈴木栄二1)・藤田京子2)・渡辺英治3) |

1)東海光学ホールディングス株式会社 開発本部・2)愛知医科大学・3)基礎生物学研究所 |

作品

(pptx) |

説明

(pptx) |

|

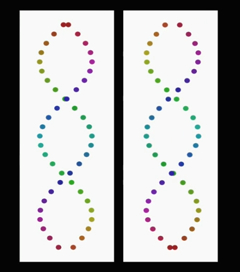

| 入賞 |

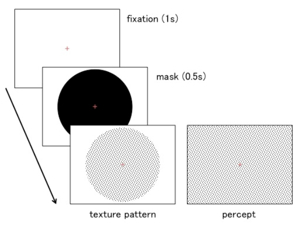

瞬き誘導型主観色 |

須志田隆道1)・森将輝2)・近藤信太郎3) |

1)福知山公立大学情報学部・2)早稲田大学データ科学センター・3)岐阜大学工学部 |

作品1

(mp4)

作品2

(mp4)

|

説明

(pdf) |

|

| 入賞 |

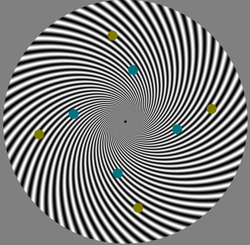

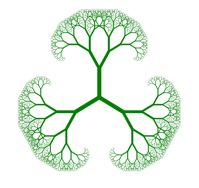

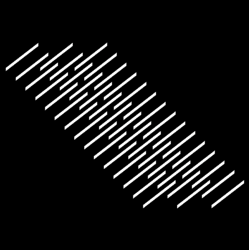

放射刺激の運動による位置シフト錯視 |

國武実里1),2)・櫻井研三3)・髙橋伸子4) |

1)平成医療短期大学・2)愛知淑徳大学大学院・3)東北学院大学・4)愛知淑徳大学 |

作品

(mp4)

作品

(pptx)

|

説明

(docx) |

|

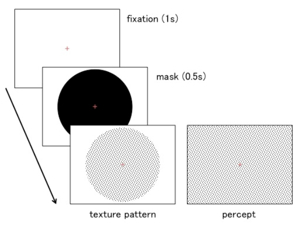

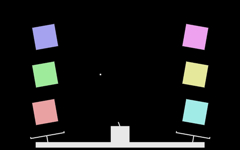

| 入賞 |

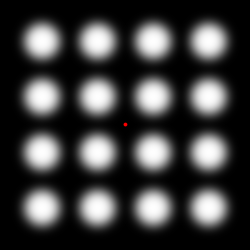

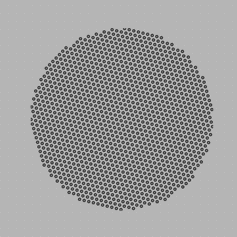

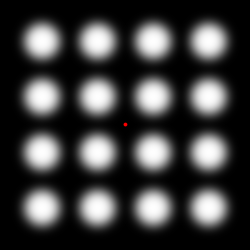

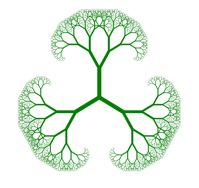

浮かび上がる円 |

松田昇也 |

東京科学大学 |

作品

(mp4) |

説明1

(pdf)

説明2

(pdf) |

|

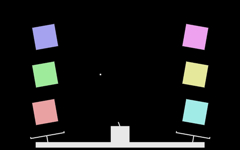

| 入賞 |

みせかけブラックホール |

草野勉1), 2)・白井述1)・氏家悠太1) |

1)⽴教⼤学現代⼼理学部・2)神奈川⼤学⼈間科学部 |

作品

(mov) |

説明

(pdf) |

|

| 入賞 |

歌声の映し絵―《甲州三坂水面》の調べ― |

内田照久 |

(独) 大学入試センター 研究開発部 |

作品

(mp4) |

説明

(pdf) |

|

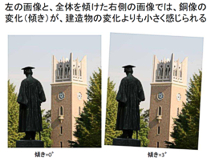

| 入賞 |

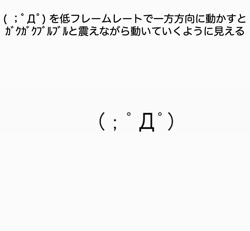

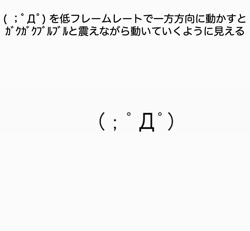

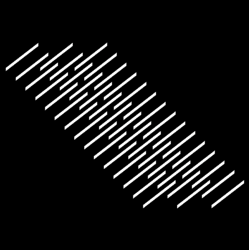

ガクブル錯視 |

吉本早苗1)・勝義浩2) |

1)広島大学・2)ソニー株式会社

|

作品

(mp4) |

説明

(docx) |

|

注:パワポファイル(pptx)はダウンロードしてご覧ください。

各作品の著作権は各作者にございます。各作品の中のデザインに第三者の著作物が明示的に含まれている場合もあります。

第17回錯視・錯聴コンテスト授賞式のご案内

授賞式は、2025年11月29日(土)、日本基礎心理学会第44回大会(@朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター)交流会内です。

第17回錯視・錯聴コンテストのご案内

概要: 今年で、錯視・錯聴コンテストも17回目となりました。錯視・錯聴をモチーフとした力作・珍作・大作を、日本基礎心理学会の会員だけではなく一般の方からも広く募集いたします。今回の錯視・錯聴コンテストの受賞作品の紹介および授賞式につきましては、後日正式に連絡致します※。

応募条件: 日本基礎心理学会の会員の方、一般(非会員)の方どなたでも。

応募方法: 2025年9月30日(火)日本標準時23時59分 が締め切りです。作品はデジタル情報のみとし、電子メールにてこちら(illusion.contest.japan(at

mark)gmail.com)((at mark) を @ に変えて下さい)までお送りください。応募の際には、氏名、所属、連絡先(メールアドレス)、作品のタイトルと解説(400字程度、ずっと長くてもよい。何が錯視・錯聴なのか、どのような意義があるのかわかるように書いて下さい)を明記した文書ファイルも添付するようにお願いします。通常のパーソナルコンピューターで再現可能であれば、動画等による作品もOKです。

※応募者が連名で、連絡先を筆頭の方以外の方に指定する場合は、その旨を明記してください。

※錯視・錯聴コンテストに応募された作品に関しましては、受付確認メールを送付しております。万が一受付確認メールが届かない場合は、お手数ですがお問い合わせ下さい。また、添付ファイルの容量には制限がございますので、5MB以上の大きいサイズの作品をお送り頂く場合は、ご相談いただくか、オンラインストレージ等をご利用ください。

※ファーストオーサーとしては、お一人につき3作品までの応募を可とします。セカンドオーサー以下の制限はありません。審査委員はファースト・セカンド以下を問わず、応募できません。

評価方法:

1. 応募錯視・錯聴作品の審査は、審査委員による学術面と表現面の「総合点方式」で行ないます。

2. 各審査委員から提出された得点(総合点)を合計し、合計得点が高い順に入賞者を決定致します。

3. 「学術面」はその作品に含まれる錯視・錯聴や知覚効果の学問的意義を評価するものとし、「表現面」はその作品に含まれる錯視・錯聴や知覚効果をいかにわかりやすく、あるいは美しく、あるいは楽しく表現しているかを評価するものとします。

審査委員: 北岡明佳(委員長)、蘆田宏、原島博、一川誠、中島祥好、杉原厚吉、高島翠 (敬称略、委員長以外はアルファベット順)

※授賞式は、たぶん で行います。例年は、日本基礎心理学会の大会の関連イベントとして開催しております(今年の日本基礎心理学会の大会は、2025年 月 日( )~ 月 日()@です)。応募者には、〇月〇日頃に審査結果を連絡する予定です。なお、入賞者の授賞式への出席は義務ではありません。入賞者で授賞式を欠席されました方には後日賞状等をお送り致します。応募そのものには参加費等はかかりません。

著作権について:

1. 応募者の作品(著作物)の著作権は、作者である応募者が保持します。著作権の譲渡等はございません。なお、作品中に他者の著作物の一部あるいは全部を含む場合は、応募に先立って、その著作権者による使用許諾を応募者自身が得ていることが必要です。

2. 錯視・錯聴コンテストで入賞された方の作品を、錯視・錯聴コンテスト(授賞式とウェブページ)において公開すること(作品の使用)を、あらかじめ応募者にはご了承頂きます。入賞ではないが特別な賞を差し上げる場合がございますが、この場合も同様に公開することをご了承頂きます。それら以外の作品につきましては、錯視・錯聴コンテストとして使用させて頂くことはございません。

3. 今回の錯視・錯聴コンテストで入賞された方の作品を、次回以降の錯視・錯聴コンテストの参考資料および宣伝資料として使用させて頂くことがあることをご了解頂きます。これは、錯視・錯聴コンテスト運営者による使用だけではなく、錯視・錯聴コンテストを引用・紹介する学術論文、新聞雑誌等の記事、テレビ・インターネット等の媒体、SNSでの紹介(錯視・錯聴コンテスト運営者が認めた場合に限ります。しかし、応募者が使用希望者に直接使用許諾を与えた場合はこの限りではありません)を含みます。

4. 応募作品の錯視・錯聴コンテスト以外での使用につきましては、使用を希望する個人・団体は、応募者(作者)の使用許諾を取ることが、有償無償にかかわらず必要です。応募者(作者)自身は、自分の応募作品を自由に使用できます。

5. 応募作品は著作権の保護対象ですが、「新しく発見された錯視」を応募作品に含んでいましても、それ自体は科学上の発見であって、著作物ではありませんから、著作権は発生しません。学問的プライオリティーは錯視・錯聴コンテストで公開されることによってある程度は認められるであろうと期待できますが、科学上の発見につきましては、やはり論文や学会で発表して下さい。

その他:

1. 本コンテストに入選した作品を他のコンテスト等に応募されても結構です。他のコンテストの主催者がOKならの話ですが。

2. 他のコンテスト等で入賞した作品を本コンテストにご応募頂いても結構です。他のコンテストの主催者がOKならの話ですが。

3. 本コンテストで落選された作品を次回以降の本コンテストにご応募頂いても結構です。入選された作品の重複応募につきましてはご遠慮下さい(そんな人いないか)。

4. 現在のところ、当コンテストは北岡をチーフとする任意の学術団体が運営しております。日本基礎心理学会とは研究活動助成金の補助を受ける可能性がある(2010~2023年度に毎年度受給。2021年度は1回休み)という関係にございます。

歴代の錯視コンテスト一覧

第16回錯視・錯聴コンテスト(2024)の作品一覧

第16回錯視・錯聴コンテスト(2024)の作品一覧

第15回錯視・錯聴コンテスト(2023)の作品一覧

第15回錯視・錯聴コンテスト(2023)の作品一覧

第14回錯視・錯聴コンテスト(2022)の作品一覧

第14回錯視・錯聴コンテスト(2022)の作品一覧

第13回錯視・錯聴コンテスト(2021)の作品一覧

第13回錯視・錯聴コンテスト(2021)の作品一覧

第12回錯視・錯聴コンテスト(2020)の作品一覧

第12回錯視・錯聴コンテスト(2020)の作品一覧

第11回錯視・錯聴コンテスト(2019)の作品一覧

第11回錯視・錯聴コンテスト(2019)の作品一覧

10周年記念総合グランプリ決定コンテスト(2009-2018)

10周年記念総合グランプリ決定コンテスト(2009-2018)

第10回錯視・錯聴コンテスト(2018)の作品一覧

第10回錯視・錯聴コンテスト(2018)の作品一覧

第9回錯視・錯聴コンテスト(2017)の作品一覧

第9回錯視・錯聴コンテスト(2017)の作品一覧

第8回錯視・錯聴コンテスト(2016)の作品一覧

第8回錯視・錯聴コンテスト(2016)の作品一覧

第7回錯視コンテスト(2015)の作品一覧

第7回錯視コンテスト(2015)の作品一覧

第6回錯視コンテスト(2014)の作品一覧

第6回錯視コンテスト(2014)の作品一覧

第5回錯視コンテスト(2013)の作品一覧

第5回錯視コンテスト(2013)の作品一覧

第4回錯視コンテスト(2012)の作品一覧

第4回錯視コンテスト(2012)の作品一覧

第3回錯視コンテスト(2011)の作品一覧

第3回錯視コンテスト(2011)の作品一覧

北岡明佳 (2012) 会報 第3回錯視コンテスト授賞式 基礎心理学研究, 30, 243-244. PDF

第2回錯視コンテスト(2010)の作品一覧

第2回錯視コンテスト(2010)の作品一覧

北岡明佳 (2011) 会報 第2回錯視コンテスト 基礎心理学研究, 29, 214-215. PDF

第1回錯視コンテスト(2009)の作品一覧

第1回錯視コンテスト(2009)の作品一覧

北岡明佳 (2010) 第1回錯視コンテストの報告 基礎心理学研究, 29, 63-67. PDF

英語版(2009-2015) cf. Best Illusion of the Year Contest

北岡明佳の錯視のページ

第16回錯視・錯聴コンテスト(2024)の作品一覧

第16回錯視・錯聴コンテスト(2024)の作品一覧 第15回錯視・錯聴コンテスト(2023)の作品一覧

第15回錯視・錯聴コンテスト(2023)の作品一覧 第14回錯視・錯聴コンテスト(2022)の作品一覧

第14回錯視・錯聴コンテスト(2022)の作品一覧

第12回錯視・錯聴コンテスト(2020)の作品一覧

第12回錯視・錯聴コンテスト(2020)の作品一覧 第11回錯視・錯聴コンテスト(2019)の作品一覧

第11回錯視・錯聴コンテスト(2019)の作品一覧 第10回錯視・錯聴コンテスト(2018)の作品一覧

第10回錯視・錯聴コンテスト(2018)の作品一覧 第8回錯視・錯聴コンテスト(2016)の作品一覧

第8回錯視・錯聴コンテスト(2016)の作品一覧 第7回錯視コンテスト(2015)の作品一覧

第7回錯視コンテスト(2015)の作品一覧 第6回錯視コンテスト(2014)の作品一覧

第6回錯視コンテスト(2014)の作品一覧 第4回錯視コンテスト(2012)の作品一覧

第4回錯視コンテスト(2012)の作品一覧 第3回錯視コンテスト(2011)の作品一覧

第3回錯視コンテスト(2011)の作品一覧 第2回錯視コンテスト(2010)の作品一覧

第2回錯視コンテスト(2010)の作品一覧 第1回錯視コンテスト(2009)の作品一覧

第1回錯視コンテスト(2009)の作品一覧