情報処理心理学Ⅰ

2008年度 後期開講・金曜3限・清心館533

注・このページは大学の公式ページではありません。公式ページはオンラインシラバスです。

since January 17, 2008

定期試験に165名というこれまでの最高記録の人数の皆様に受験頂いたのは実はうれしかったのですが、定期試験の成績が全般的に低かったので、やむをえず成績の基準を下げました(難問・奇問はなかったはずなのですが、完全15週化講義を真面目に実践しすぎたか。円の極座標系の方程式 r = a を正しく選ばない人が多かったのはなぜなのやら)。A+ は92~100点、A は 80~88点、B は68~76点、C は 52~64点、D は 48点以下です。それでも成績上位者の割合は例年より少ないです。 <2009年2月4日>

●生理・感覚・知覚領域の心理学的研究の比較的最近の知見を紹介致します。この講義のタイトルから想像されるような数学的モデルも取り扱います。講義の内容は、北岡明佳の関心のある分野(錯覚研究)に偏ります。ところで、感覚・知覚研究で現在勢力が強いのは数学的工学的アプローチと神経科学的アプローチであり、心理学的アプローチは昔ほどの勢いはありません。しかしながら、私の意見では、この分野で100年後にも生き残っているのは、心理学的アプローチであると信じています。

●講義は理系でない皆さんが無理なくついて行けるよう、丁寧にやります。出席は取りません。遅刻・早退・出て戻る等は他の人の迷惑になるので、できるだけ遠慮して下さい。私語を撲滅できる自信はないので、前の方で聞いて下さい。どうしても私語をしてしまう人は、私語は10秒以上継続しないようにして下さい。質問は講義中にしてかまいません。特に質問の時間は設けません。講義後、メールで質問してくれば、メール等で回答致します。

シラバス(以前のものを順次更新)

| 週 | 講義内容 | ダウンロード資料 | その他 | |||

| 1 | 線遠近法について 1 | 網膜視野地図 北岡明佳 (2007) 心理学から芸術へのアプローチ 基礎心理学研究, 26, 97-102. PDF (配布プリント3枚) |

明治大学COE「芸術の中の数理」講演のページ 網膜視野地図と写真との違いは何か? ブルーノ・エルンスト(著)、坂根厳夫(訳) (1983) エッシャーの宇宙 朝日新聞社 より、遠近法に関する部分を8ページ(4枚)配布 (この本は図書館にあります) 網膜視野地図を描くプログラム(ウインドウズ上で動作) そのソースコード 網膜視野地図を描くプログラム・後ろまで見えると仮定したもの(ウインドウズ上で動作) 網膜視野地図上で無限遠線を描くプログラム・後ろまで見えると仮定したもの(ウインドウズ上で動作) 網膜視野地図上で正方形の市松模様に見える図を描くプログラム(ウインドウズ上で動作) そのソースコード <配布プリントはA3版で合計7枚> |

|||

| 2 | 線遠近法について 2 | 北岡(2007)による網膜地図の数式の求め方 PDF (2枚配布) |

網膜地図逆変換の図(1枚配布) Helmholtz H, 2000 Helmholtz's Treatise on Physiological Optics (3 volumes) translated by J P C Southall (Bristol: Thoemmes)(ドイツ語のオリジナル版は、1856、1867、1896、1909、1910、1911など) より、ヘルムホルツのチェッカー図形(Volume 3, pp.180-181)を配布 (この本は図書館にあります) Coren, S. and Girgus, J. S. (1978) Seeing is deceiving: The psychology of visual illusion. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates より、樽錯視(barrel illusion)の部分(p.84)を配布 大山 正・今井省吾・和氣典二(編) (1994) 新編 感覚・知覚心理学ハンドブック 誠信書房 より、「視野」(北原健二執筆)の一部(pp.926-927)を配布 (この本は図書館にあります) 講義内で紹介予定の論文 Matthiessen, L. (1879) Ueber die geometrische Gestalt der theoretischen Retina des periskopischen schematischen Auges. Arch. für Oph. (Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology), 25(4), 257-275. (電子図書館で入手可) Ames, A. and Proctor, C. A. (1921) Dioptrics of the eye. Journal of the Optical Society of America, 5, 22-84. (アメリカ光学会のページからダウンロード可) 對梨成一さんの博士論文「坂道の傾斜知覚の研究」(2007年度、立命館大学文学研究科) <配布プリントはA3版で合計6枚> |

|||

| 3 | 何もしなくても静止画が動いて見える錯視 1 |

「蛇の回転」 (A4プリントを配布します) 「赤い蛇の回転」 (A4プリントを配布します) 静止画が動いて見える錯視の評定 (A4プリントを配布します) |

Kitaoka, A. (2008) Optimized Fraser-Wilcox illusions: A pictorial classification by Akiyoshi Kitaoka. Talk in a workshop (WS005) in the 72nd Annual Convention of the Japanese Psychological Association, Hokkaido University, Sapporo, September 19, 2008. (日本心理学会のワークショップの講演) 発表に使用したウェブページ 「蛇の回転」の錯視量は年齢に逆相関するか? の調査研究 「蛇の回転」の錯視量は年齢に逆相関するか? の調査研究(高齢者のデータ) 「蛇の回転」の錯視量は年齢に逆相関するか? の調査研究(高校生のデータ) 年賀状デザイン作品集 卯図巻き トリック・アイズ2 最新作1 北岡明佳の錯視のページ 最適化型フレーザー・ウィルコックス錯視最初の論文 Kitaoka, A. and Ashida, H. (2003) Phenomenal characteristics of the peripheral drift illusion. VISION (Journal of the Vision Society of Japan), 15, 261-262. PDF 北岡明佳 (2005) 周辺ドリフト錯視からわかること (日本基礎心理学会・東京大学教養学部自然科学博物館主催「イリュージョン・錯覚から知る心と脳の働き」・東京大学教養学部学際交流ホール・2005年8月6日) 発表に使用したウェブページ 北岡監修・ニュートン別冊「錯視 完全図解」 北岡著「トリック・アイズ メカニズム」 |

|||

| 4 | 何もしなくても静止画が動いて見える錯視 2 |

静止画が動いて見える錯視の評定の結果 (A3プリントを配布します) |

北岡明佳 (2008) 錯視を見せる工夫 コトワリ(関西学院大学出版会), 16, 2-3. (A4プリントを配布) 縞模様が動いて見える錯視のページ(学会発表) ブロックの法則のプリント1枚を配布 ロレアル賞受賞講演のページ |

|||

| 5 | 何もしなくても静止画が動いて見える錯視 3 |

- | Kitaoka, A. (2008) Optimized Fraser-Wilcox illusions: A pictorial classification by Akiyoshi Kitaoka. Talk in a workshop (WS005) in the 72nd Annual Convention of the Japanese Psychological Association, Hokkaido University, Sapporo, September 19, 2008. (日本心理学会のワークショップの講演) 発表に使用したウェブページ (3週目のリンクと同じ)  鈴木光太郎 (2008) オオカミ少女はいなかった 心理学の神話をめぐる冒険 新曜社 (サブリミナルの話題 pp. 38-45 をA3プリント2枚として配布) 鈴木光太郎 (2008) オオカミ少女はいなかった 心理学の神話をめぐる冒険 新曜社 (サブリミナルの話題 pp. 38-45 をA3プリント2枚として配布)Murakami, I., Kitaoka, A. and Ashida, H. (2006) A positive correlation between fixation instability and the strength of illusory motion in a static display. Vision Research, 46, 2421-2431. Backus, B. T. and Oruç, I, (2005) Illusory motion from change over time in the response to contrast and luminance. Journal of Vision, 5, 1055-1069. to get PDF Ben Backus先生 Conway, R. B., Kitaoka, A., Yazdanbakhsh, A., Pack, C. C., and Livingstone, M. S. (2005) Neural basis for a powerful static motion illusion. Journal of Neuroscience, 25, 5651-5656. |

|||

| 6 | 視覚情報処理の時間遅れを視覚化する 1 |

|

Kitaoka, A. and Ashida, H. (2007) A variant of the anomalous motion illusion based upon contrast and visual latency. Perception, 36, 1019-1035. 上記論文の原稿 配布プリント 讀賣新聞 2008年10月18日(土)夕刊 「錯視アート 新作続々」 p. 6 A4を1枚 北岡明佳 (2006) 色が強くなる錯視 A・F・Tジャーナル, 31 (Summer), pp. 01. A3を1枚 真島の「生理学」より pp.86-89 (神経伝導速度) A3を2枚 2005年の生理心理学の講義 中溝幸夫(著)「視覚迷宮 ―両眼立体視が生み出すイリュージョン―」 pp. 181-187 (プルフリッヒ効果) A3を2枚 Find e-Journal(立命館大学でPDFがダウンロードできるジャーナルを検索できるページ) 心理学専攻の文献検索のページ |

|||

| 7 | 視覚情報処理の時間遅れを視覚化する 2 |

- | 神経伝導速度・・・0.5~120m/s 程度、と言われる。 神経伝達(20~30nmのギャップであるシナプス間隙の情報伝達)に要する時間・・・0.2~1ms 程度、と言われる。 光速・・・約 30万km/s 音速・・・約 340m/s (空気中、気圧・温度によって変わる) 電子の速度・・・0.01~0.1mm/s 程度(導線中、材質・電流・断面積によって異なる)、と言われる。 立体視 (知覚心理学で配布したプリント) 単純反応時間測定プログラム (RT3.exe: ウインドウズプログラム) ストループ効果の簡易実験プログラム (RT4.exe: ウインドウズプログラム) プルフリッヒ効果のデモ |

|||

| 8 | 窓枠問題 1 |

静止画が動いて見える錯視 (知覚心理学で配布したプリント) |

床屋のポールの錯視 いろいろな傾き錯視(カタログページ) マッカロー効果(方向性随伴残像) 配布プリント 回転オオウチ錯視の研究 第一次視覚野(V1) (A4版 1枚) 盛永の変位の矛盾の図 (A4版 1枚) Noguchi, K., Kitaoka, A., and Takashima, M. (2008) Gestalt-oriented perceptual research in Japan: Past and present. Gestalt Theory, 30, 11-28. 第一次視覚野(V1野)の構造と機能 A3版4枚 PDF 内川・塩入(編)「視覚II」(朝倉書店)より A4版2枚 (pp. 40-43) 格子(grating)とプラッド(plaid)のデモ

お知らせ grating induction で有名なマーク・マコート先生が立命館にいらっしゃいます。詳しくはこちら |

|||

| 9 | 窓枠問題 2 | 傾き錯視のプリント PDFファイル(433KB) 北岡明佳(2005)傾き錯視の現在(九州大学芸術工学研究院で講演・2005年2月9日)より |

V1の機能 (A3版2枚)  講座 感覚・知覚の科学 1 視覚 I 視覚系の構造と初期機能 pp. 34-41 講座 感覚・知覚の科学 1 視覚 I 視覚系の構造と初期機能 pp. 34-41ガボール関数

ガーンセイ・モルガン錯視 ピンナ錯視における線の角の重要性 ニュートン別冊「錯視 完全図解」 錯視の測定のやり方の例 |

|||

| 10 | 明るさ・色の情報処理 1 |

明るさの錯視一覧 (今回配布せず) |

お知らせ grating induction で有名なマーク・マコート先生が立命館にいらっしゃいます。詳しくはこちら 配布プリント 北岡明佳 (2007) 学問の図像とかたち・76 不良設定問題を解く錯視図, UP(東京大学出版会), 36 (4) (通算414), カバー裏. PDF A4版1枚 錯視の科学ハンドブック(朝倉書店)より pp. 188-194 A3版2枚 北岡明佳 (2008) 目にも不思議な錯視の世界 (きっづ光科学館ふぉとん「夏休みイベント」特別講演・日本原子力研究開発機構関西光研究所 多目的棟 大ホール・2008年8月9日(土)) 発表に使用したウェブページ 北岡明佳 (2007) 光の錯視 (第40回光学五学会関西支部連合講演会・大阪市立大学文化交流センターホール・平成19年1月27日(土)) 発表に使用したウェブページ Kitaoka, A., Gyoba, J. and Sakurai, K. (2005) The visual phantom illusion: A perceptual product of surface completion depending on brightness and contrast. In the 28th European Conference on Visual Perception (ECVP2005), A Coruña, Spain, 2005/8/22-26, 8/23 Symposium entitled "Adaptation, brightness and contrast". 発表に使用したウェブページ with ECVP waves (html) 明るさの錯視4 (クレイク・オブライエン・コーンスイート効果、ミマスとF環の錯視) エーデルソン先生のページ Adelson, E.. H. (2000) Lightness Perception and Lightness Illusions. in M. Gazzaniga, M.S., ed., The New Cognitive Neurosciences, 2nd Ed. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 339-351. Straightness as a Cue for Luminance Edge Classification. Logvinenko A. D., Adelson E. H., Ross D. A., & Somers D., Perception & Psychophysics, 67(1): 120-128, (2005). PDF (6.63MB、立命館からのみ取れます) |

|||

| 11 | 明るさ・色の情報処理2 | 錯視的階段状ゲルプ効果 |

配布物 日本基礎心理学会第27回大会(東北大学)の特別講演(McCout先生)の要旨 B4版1枚  明るさの錯視のカタログ2008年度版 A3版1枚 明るさの錯視のカタログ2008年度版 A3版1枚リンゼイ/ノーマン「情報処理心理学I」よりA3版1枚 pp. 210-213 大山正「視覚心理学への招待」よりA4版1枚 pp. 54-55 Blakeslee, B. and McCourt, M. E. (1999) A multiscale spatial filtering account of the White effect, simultaneous brightness contrast and grating induction. Vision Research, 39, 4361-4377. よりA3版3枚分 PDFは学内でしたら取れます。 |

|||

| 12 | 明るさ・色の情報処理3 | - | ゲルプ効果 錯視的階段状ゲルプ効果 Feuの論文(松下電工(当時)の技術論文) A4版3枚配布 Feuについて 1(パナソニック電工のホームページ) Feuについて 2(パナソニック電工のホームページ) 明るさの対比実験プログラム(調整法) 色の恒常性のページ Purves先生のHP(色の恒常性のデモ) 栗木一郎先生のLand の2色法のデモ エドウィン・ランド(日本ポラロイドのHP) 配布プリント ゼキ著・河内十郎訳 (1995) 脳のヴィジョン 医学書院 (25章 レティネクス理論) A3版3枚 写真1(等持院) 写真2(等持院) 写真3(梅小路公園) 写真4(金閣) |

|||

| 13 | 渦巻きの知覚1 | 渦巻き錯視いろいろ (配布プリント) 黄金角の螺旋の図 (配布プリント) |

フレーザーの渦巻き錯視 北岡明佳 (2006) 渦巻き錯視のメカニズム じっきょう数学資料, 52, 13-15. PDF(スキャンコピー) (配布プリント) ひまわりの写真(よそさまのページ) 京都御苑で拾った松かさ(2009年1月8日)  黄金比とフィボナッチ数列 黄金角の螺旋のページ 黄金比 約 1.618 黄金角 約 137.5度 <下記、実行プログラムはWindows上でのみ動作します。> 黄金螺旋描画プログラム 渦巻き描画・線画プログラム 渦巻き描画・サイン波プログラム グラスパターン描画プログラム Kitaoka, A., Pinna, B., and Brelstaff, G. (2001). New variations of spiral illusions. Perception, 30, 637-646. (渦巻き錯視の論文) Daniel Bernoulli Jacob Bernoulli Bernoulli's spiral その他の配布物 Gallantら(1993) Wilsonら(1997) Gescheider著「心理物理学」下巻のプリントを配布(pp. 99-105) |

|||

| 14 | 渦巻きの知覚2 | グラスパターン実験プログラム 渦巻き錯視実験の資料 渦巻き錯視のページ 渦巻き錯視2のページ 渦巻き錯視3のページ 渦巻き錯視4のページ |

北岡明佳 (2003) 渦巻き錯視の定量的研究 日本心理学会第67回大会発表論文集,pp.481 北岡(2003) (今回配布せず) 北岡明佳 (2001) 錯視のデザイン学⑨・渦巻きを見る脳の数学的テクニック 日経サイエンス, 31(10), 96-98. (今回配布せず) 脳の図(今回配布せず) 渦巻きの数学 |

|||

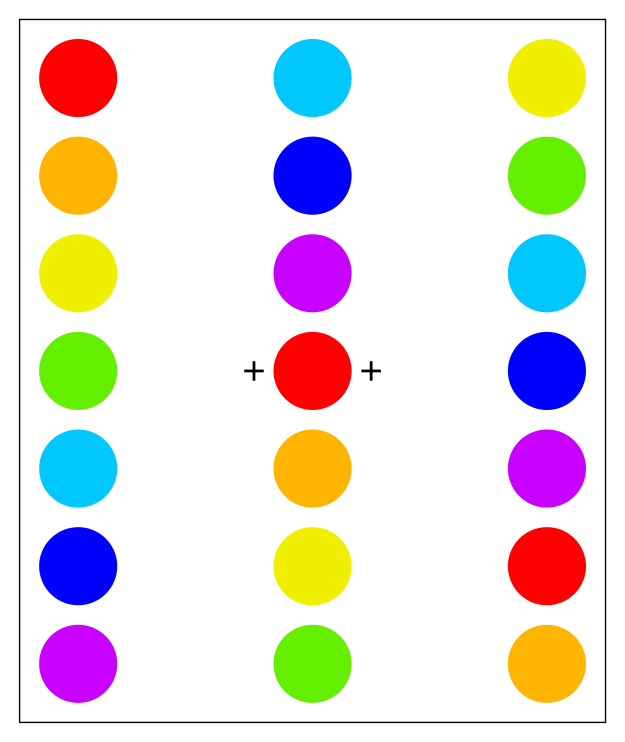

| 15 | 補講・色の錯覚 | <試験範囲外です> | 北岡明佳 (2008) 色の錯視いろいろ (京都工芸繊維大学・大学院・講演・2008年7月8日(火)) 発表に使用したウェブページ 配布プリント 色の錯視いろいろ図 |

資料の印刷はエプソンのインクジェットプリンタで最も適正に仕上がります。欲を言いますと、スーパーファイン紙以上の上質の紙(スーパーファイン紙・マット紙・フォト紙・写真用紙等)を使いますと、きれいに印刷できます(紙に合った印刷モードで印刷しましょう)。白黒モードかカラーモードかで仕上がりが異なる場合があります。レーザープリンタはトナーのむらが出ますし、紙が反りますのであまり良くないです(昔はレーザープリンタと言えば最高品質の代名詞でしたのにね)。

| その他 | 明るさ・色の情報処理 | 色の知覚(知覚心理学講義用) | 錯覚ニュース3(文字列が傾いて見える錯視)  「光や色を研究した偉大な人」(IROMSOFT様のページ) 眼球の解剖学・生理学・光学などを講義します。 脳の視覚系と各段階での色覚説など レオ・M・ハーヴィッチ著・鳥居修晃+和氣典二監訳 (1981) カラー・ヴィジョン 誠信書房 (ISBN4-414-30293-5, \5700) |

| その他 | 明るさ・色の情報処理3 | 色立体視1 色立体視2 (進出色・後退色と膨張色・収縮色の違いについて) 色立体視見本 立体視見本 色立体視3 (学会発表のページ) 色の錯視の講演のページ (ロレアルアーツアンドサイエンスでの講演、2006年) 色の錯視の最新の講演のページ (東北大学電子通信研究所での研究会の発表、2007年) |

平成15・16・17年度科学研究費補助金 基盤研究(B)(1)(研究代表者・北岡明佳) 「進出色・後退色研究の新たな展開:軸上色収差説を修正して復活させる」 課題番号15330159 報告書(PDF) 報告書原稿(Word) Kitaoka, A, Kuriki, I. and Ashida, H. (2006) The center-of-gravity model of chromostereopsis. Ritsumeikan Journal of Human Sciences, 11, 59-64. PDF |

| その他 | 情報の補完のメカニズム | 視覚的補完(プリント) 視覚的補完(ウェブページ) 視覚的ファントム(ウェブページ) 縞誘導(grating induction) ファントムとGI描画プログラム クレイク・オブライエン・コーンスイート効果の視覚的ファントム マッハバンドの視覚的ファントム 消える錯視(ウェブページ) 視覚的ファントムとネオン色拡散の解説文書 視覚的ファントムと縞誘導 縞誘導の瞬間提示 |

- |

知覚心理学の辞書

|

新編 感覚・知覚心理学ハンドブック | |

| 編者 | 大山 正・今井省吾・和氣典二 | |

| 判型・頁数 | 菊判・1784頁・挿図1000葉 | |

| 本体価格 | 50000円 | |

| 刊行年月日 | 1994年1月20日 | |

| ISBNコード | ISBN4-414-30503-9 | |

Part 2 が2007年に出版されました。

大山正・今井省吾・和氣典ニ・菊地正(編) 新編感覚・知覚心理学ハンドブック Part 2 誠信書房 (2007年10月刊行)

北岡 執筆箇所 「3. 錯視」 pp.198-228

(クリックして拡大) チラシのPDF ISBN978-4-414-30504-3 \18,000+税

(クリックして拡大) チラシのPDF ISBN978-4-414-30504-3 \18,000+税

| 教科書 | 特に定めません |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参考書 |

|

北岡ゼミのページにも参考書の写真がありますのでご覧下さい。

プルフリッヒ効果観察用アニメーション

プルフリッヒ効果観察用アニメーション・その2

ヘス効果観察用アニメーション

床屋のポールの錯視

マッカロー効果

色の陰性残像

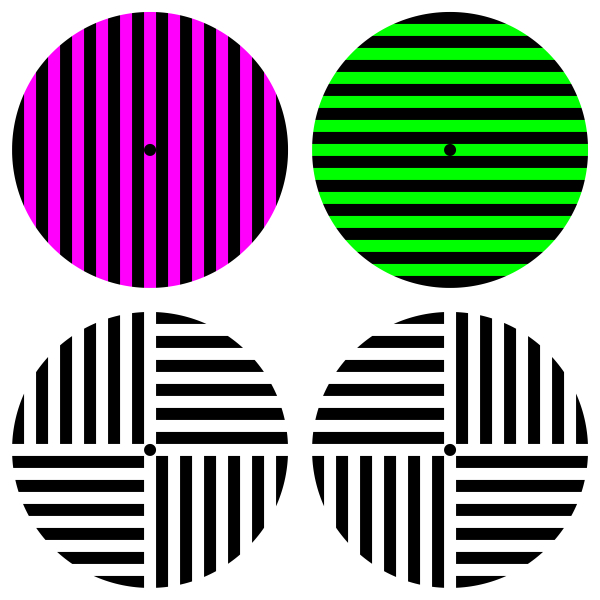

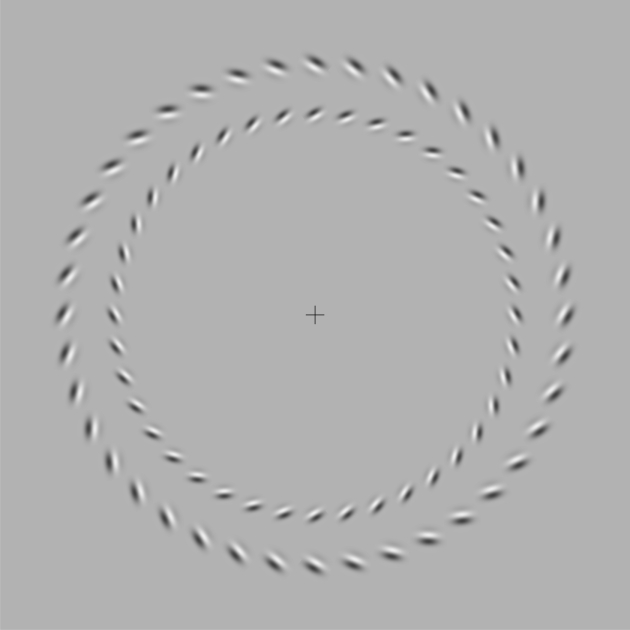

ガーンセイ・モルガン錯視

「ガボールパッチドリフト錯視」

内側の正方形領域が動いて見える。ガーンセイ・モルガン錯視(Gurnsey-Morgan illusion)の並進型表現。

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2007 (August 6)

ガーンセイ・モルガン錯視・・・図の中心を見ながら目を図に近づけたり遠ざけたりするとリングが回転して見える。Morgan (2002) と Gurnsey, Sally, Potechin and Mancini (2002) が発表した。Gurnsey et al. (2002) は、この錯視図形はピンナ錯視(Pinna illusion)(ピンナ・ブレルスタッフ錯視(Pinna-Brelstaff illusion)と呼ばれていることが多い)の最適化図形であるとした。なお、上図は北岡による複製で、原画(MorganのExnerの図とGurnseyらの Figure 3)とは若干異なる(原画の方が錯視量が多い)。

Gurnsey, R., Sally, S. L., Potechin, C., and Mancini, S. (2002) Optimising the Pinna-Brelstaff illusion Perception, 31, 1275-1280.

Morgan M, 2002 ``Running rings around the brain'' The Guardian Thursday, 24 January 2002; http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4341518,00.html; http://www.staff.city.ac.uk/~morgan/TheWheel.pdf

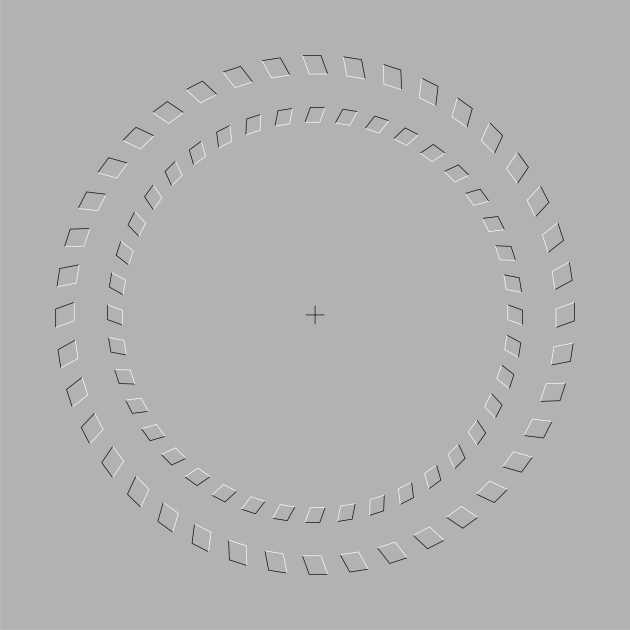

ピンナ錯視・・・図の中心を見ながら目を図に近づけたり遠ざけたりするとリングが回転して見える。Pinna and Brelstaff (2000) が発表した。なお、上図は彼らの Fig. 5 からの北岡による複製で、原画とは若干異なる。

Pinna, B. and Brelstaff, G. J. (2000) A new visual illusion of relative motion. Vision Research, 40, 2091-2096

ピンナ錯視(左図)における線の角の重要性