心理学研究法II

後期開講・水曜1限、教室は敬学館230です。

注・このページは大学の公式ページではありません。公式ページは立命館大学2009年度オンラインシラバスです。

2009年10月5日より

心理学を基礎的実験的心理学(自然科学)と実践的心理学(教育・臨床実践)に分けるとしますと、前者の研究の方法を学ぶ授業です。基礎実験などの実習を行なわずに方法を学ぶのですから、かなり面白くないです。しかも、方法を知るためには、その研究分野の知識も必要となります。心理学概論を既に受講されたことと思いますが、よく理解しましたか? 実際には、この心理学研究法IIは「研究の方法という視点から見た実験心理学概論」という側面もあります。心理学専攻の学生は心理学の研究方法を身に付けていないと卒業してからシロウトさんと同じ(基礎的なこと以外の心理学の各論は本を読むだけでもかなりの部分を学べるから)となってしまいますから、この科目は半ば必修として頑張って頂きたいのですが(心理学研究法III・IVでもよい)、他学科・他学部の学生さんにはつまらない講義かもしれないことを認識して受講して下さい。とは言え、できるだけおもしろい講義を心がけます。 <2009年10月5日>

心理統計法も扱います。数学も使います。

シラバス(2008年度のものを順次、改変)

| 週 | 講義内容 | 資料やキーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 心理学研究法の必要性 | 教科書 →  pp. 17-46 観察法、面接法、調査法、質問紙法、実験法 AIC2009(色彩研究の国際の学会) オーストラリア出張の写真 →色彩輝度計、標準色票 色彩輝度計  JIS 標準色票 (JIS Z 8721)  配布プリント→    |

||||||||||||||||||||||||||||||||

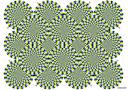

| 3 | カイ自乗検定(χ2検定) | 「顔ガクガク」錯視のネット上の有名なページ 配布プリント 須賀哲夫「三つの個性」(北大路書房、2003年) pp. 158-159, 168-169 (B4版で1枚) 2005年のVSS(視覚研究の国際学会)のためのアメリカ出張の写真 →カイ自乗検定 適合度検定 独立性検定 χ2 の表

参考文献 カイ2乗検定  pp. 184-187 pp. 184-187 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4 | カイ自乗検定(χ2検定)・その 2 と 相関 |

統計の本には最初に出てくる確率のわかっている場合の適合度検定 (よく使われる)2次元のχ2検定 独立性検定 p. 9 名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度(比率尺度) p.190 ピアソンの積率相関係数 (単に、相関係数ということが多い) 2005年のVSS(視覚研究の国際学会)のためのアメリカ出張の写真 「蛇の回転」錯視と年齢の関係の調査研究 相関係数の有意性検定 各自由度における r の有意水準

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 | 相関・その2 |

北岡のホームページ 日本語版 英語版 セルビア語版 ポルトガル語版 中国語版 心理言語学 psycholinguistics 研究が問うこと 1. あるかどうか (存在) 2. 多いかどうか (比較) 3. 似ているかどうか (関係) JPAの比較認知特集号 そして、それらが「おもしろい」かどうか 「蛇の回転」錯視と年齢の関係の調査研究 回帰(regression)、回帰直線 決定係数(寄与率、説明率) R2 (p.77) 決定係数と非決定係数  pp. 75-77 pp. 75-77基礎心理学研究, 24巻, p. 185 (吉田・服部, 2007)を示す。  谷岡一郎 (2000) 「社会調査のウソ」リサーチ・リテラシーのすすめ 文春新書 pp. 126-129 を配布 谷岡一郎 (2000) 「社会調査のウソ」リサーチ・リテラシーのすすめ 文春新書 pp. 126-129 を配布 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6 | 相関・その3 と 因子分析・主成分分析 (p. 205 〜 220) |

相関係数はエクセルで分析。関数 correl を使う。  相関係数の計算の練習用エクセルファイル 相関係数の計算の練習用エクセルファイル立命館大学のソフトウェア一覧 主成分分析や因子分析などの多変量解析はSPSSやSAS(ともに統計ソフト、立命館では充実している)で分析。今年度の大学の情報教室ではSPSSが多く入れられているが、最新版のSPSSはPASWと名称変更しているので注意が必要である。 主成分分析 + 因子分析 の例 (エクセルファイル、プリント配布) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7 | 群の平均を比較する | データを取ったら、図にする。 平均と標準偏差はなぜ必要か。 平均と標準偏差の求め方(Excelで) 正規分布(p. 151のあたり) 統計検定をやる理由 マグニチュード推定法(p. 139) フェヒナーの法則・スティーヴンスの法則・・・松田隆夫 (1995) 視知覚 培風館 pp. 10-13 配布資料A3版1枚 日本心理学会第73回大会(立命館大学、2009年)発表論文集 pp. 586-587(桐田発表と仲渡・金沢・山口発表) B4版1枚配布 単純反応時間測定プログラム (RT3b.exe: ウインドウズプログラム) 単純反応時間の簡易実験結果(被験者・北岡) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8 | t検定 | 平均値が「ゼロ」ではないことを調べる t検定 t = 平均/SD/n の平方根 z分布、t分布、カイ自乗分布、F分布(pp. 154-156) 正規分布から考える「有意性」 標本抽出分布と標準誤差 Z値、T得点 平均値が「ゼロ」ではないことを調べる t検定の練習問題のエクセルファイル 科学研究費補助金・新学術領域「顔認知」心理班の第1回研究会(立命館)  11月28日の補講は、予告していました生理心理学研究法はやめまして(定期試験に入れられるように通常講義内で講義しようと考えています)、出たばかりの「脳ブームの迷信」(藤田一郎著、2009年、飛鳥新社、714円)を取り上げます。この本はお薦めです! 11月28日の補講は、予告していました生理心理学研究法はやめまして(定期試験に入れられるように通常講義内で講義しようと考えています)、出たばかりの「脳ブームの迷信」(藤田一郎著、2009年、飛鳥新社、714円)を取り上げます。この本はお薦めです! |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9 | t検定・その2 と 分散分析 |

2群の平均値の間に差があるかどうか調べる t検定 練習用ファイル→2群の学力テスト(仮想)の検定(被験者・北岡) エクセルでは、TTEST と TINV 被験者間要因(between)と被験者内要因(within) p.173 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

第1週の補講 |

- |  「脳ブームの迷信」 pp. 18-34 (藤田一郎著、2009年、飛鳥新社、714円) 「脳ブームの迷信」 pp. 18-34 (藤田一郎著、2009年、飛鳥新社、714円)化学 特集「ニセ科学を見抜くための基礎講座」 2007年4月号(62巻) 化学同人刊 pp. 12-18  「現代を読み解く心理学」 第4章 非合理性の心理学 pp. 30-31 「現代を読み解く心理学」 第4章 非合理性の心理学 pp. 30-31 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10 | - | t検定 被験者間要因(between)と被験者内要因(within) p.173 2002年度の心理学統計法講義用の全ファイル シート「ANOVA1」を配布 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11 | - | 分散分析(analysis of variance) p.180〜 なぜ分散分析で群の平均の比較をするのか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12 | - | 実験計画 p.174 分散分析(analysis of variance) 主効果、交互作用 2002年度の心理学統計法講義用の全ファイル シート「ANOVA2」と「ANOVA(対応あり)」を配布 「顔ガクガク」錯視のネット上の有名なページ 調査にご協力ありがとうございました。 結果のファイル |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 13 | 反応時間 | 斉藤勇監修・行場次朗編 (1995) 認知心理学重要研究集 1 視覚認知 誠信書房 より、pp. 54-61, 172-175 をA3版2枚で配布 単純反応時間測定プログラム そのソースプログラム(Borland Delphi) A4版1枚両面配布 Windows の TimeGetTime 関数の説明 単純反応時間の簡易実験結果(被験者・北岡) 心理学専攻では、反応時間は、AVタキストスコープ(刺激制御用専用ボードの入ったパソコン) かSuperLab(心理実験用パソコンソフト)を用いることが多い。 心理学専攻のパソコン室 プログラミング言語の種類 BASIC C Delphi (Pascal) JAVA MATLAB など ストループ効果の簡易実験プログラム 心的回転 遅延見本合わせ・遅延非見本合わせ Go/No-go 課題 プライミング ひとつだけしかない絵がある。どれであるか、なるべく早く見つける課題。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 14 | 心理量の測定 マグニチュード推定法・評定尺度法 |

ミュラー・リヤー錯視の測定プログラム(調整法) 調整法 極限法 (→ 階段法) 恒常法 キャンセル法 マグニチュード推定法 評定尺度法 (以上、基礎実験で使用中のもの) 明るさの対比実験プログラム(調整法) 視覚的ファントムと縞誘導のプログラム(キャンセル法) ウェーバーの法則・フェヒナーの法則・スティーブンスの法則 心理学実験指導研究会編 実験とテスト=心理学の基礎・解説編 培風館 1985 よりB4版2枚配布(pp. 48-51) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 15 | EEG、fMRI、MEG、NIRSなど |  「現代を読み解く心理学」 第11章 生理心理学 pp.118-125 B4版1枚配布 「現代を読み解く心理学」 第11章 生理心理学 pp.118-125 B4版1枚配布EEG (electroencephalogram) fMRI (functional magnetic resonance imaging) ATR 脳イメージングセンターのページ MEG (magneto-encephalography) 産総研のページ NIRS(near infrared spectroscopy) 日立メディコのページ(光トポグラフィ装置) 島津製作所のページ(近赤外光イメージング装置) 情報通信研究機構の脳情報グループのページ |

「渦巻き錯視の定量化」のデータと分散分析表

教科書

(教科書ではあるが、この本に沿って講義するわけではない。ただし、この本の内容は試験範囲に入る)

大山正・岩脇三良・宮埜壽夫 (2005) 心理学研究法−データ収集・分析から論文作成まで サイエンス社

心理学の概論書(参考書)・その1

北岡明佳著 現代を読み解く心理学 丸善出版 2005年 (ISBN4-621-07544-6) 定価2100円

この本の第8章「心理統計学」を用いる。コピーを配布するが、この程度の本は全体を通読することが望ましい。

通読できます。臨床心理学、性格心理学、認知心理学、教育心理学、・・・といった章立てとなっています。ただし、講義内容を本にしたものなので、毎回出席する人にはなくてもいいかもしれません。著者の専門は知覚心理学のため、錯視図形が豊富に載っています。とりあえず心理学を概観したいという初学者向きです。

心理学の概論書(参考書)・その2

松田隆夫編 心理学概説 培風館 1997年 (ISBN4-563-05612-X) 定価1900円

良書です。心理学の広い範囲をていねいに網羅しています。概論書としては分量が多いのが難点かもしれませんが、1章1章は平易です。おもに立命館大学の先生方が執筆しています。内容の豊富さに比べて値段がかなり低目に設定されています。

心理学の概論書(参考書)・その3

鹿取広人・杉本敏夫 (編) 心理学 [第2版] 東京大学出版会 2004年 (ISBN4-13-012041-7) 定価2400円

わかりやすく、分量も適切な良書です。通読も可能かもしれません。構成の美しい、スタンダードな教科書です。伝統ある高木貞二著「心理学」の現代版であるという位置づけも風格があります。5章「感覚・知覚」(下條信輔先生執筆)などすばらしい。買って眺めただけで勉強できたような気にさせてくれるこの美しさが難と言えば難。

心理学の概論書(参考書)・その4

今田寛・賀集寛・宮田洋(編) 心理学の基礎 [3訂版] 培風館 2003年 (ISBN4-563-05670-7) 定価1700円

しっかりした概論書です。硬派の教科書という感じなので、心理学を文系と誤解している人には向かないかもしれませんが、自然科学としての心理学の使命感がビシビシ伝わってくる教科書です。おもに関西学院大学の先生方が執筆しています。値段が低く設定されています。

心理学の概論書(参考書)・その5

リタ・L・アトキンソン、リチャード・C・アトキンソン、エドワード・E・スミス、ダリル・J・べム、スーザン・ノーレン=ホークセマ(著)、内山一成(監訳) ヒルガードの心理学 ブレーン出版 2002年 (ISBN4-89242-681-4) 定価19950円

定評あるアメリカの心理学概論書の翻訳です。1500ページもあります。内容は平易で、具体的な実験のことなどもわかりやすく書かれています。分厚いだけに何でも書いてあるわけですが、必要なところを探し出すのは大変です。辞書的に使えます。値段の高さに難があります。

心理学の概論書(参考書)・その6

長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦・廣中直行(著) はじめて出会う心理学 改訂版 有斐閣 2008年 (ISBN978-4-641-12345-8) 定価は本体2000円+税

研究法の参考書

1800円 + 税

この教科書を必ずしも買わなくてもよいですが、必ず他の書物で補ってください。プリントをかなりたくさん配りますが、全部は配りません(全部コピーして配ったら、著作権法違反です)。生協に置いてあります。もしなかったら、注文してください。注文することは面倒くさいことですが、黙っていたら次はいつ入荷するかわかりませんよ。

心理学実験指導研究会編 実験とテスト=心理学の基礎・実習編 培風館 1985

研究法の参考書

2816円 + 税

この本を買うと、私の講義の組み立てがわかります。やや出版年が古いですが、まだまだ大学学部での心理学の基礎教育には十分です。

心理学実験指導研究会編 実験とテスト=心理学の基礎・解説編 培風館 1985

心理学の辞書

中島義明・子安増生・繁桝算男・箱田裕司・安藤清志・坂野雄二・立花政夫 心理学辞典 有斐閣 1999年 (ISBN4-641-00259-2) 定価7140円

最新の用語もしっかり網羅した心理学の辞典の定番です。心理学の辞書・辞典にはいろいろありますが、迷わずこれを選びましょう。できれば購入していつも手にしておくのが望ましいです。7000円を超える値段は決して高くない。パラパラと眺めるだけでも勉強になります。文献まで完備していて、将来専門家になるようなことがあっても使い続けられます。

配布した正規分布表の本