第51回知覚コロキウム@金沢市湯涌温泉かなや

2018年3月26日(月)15:00-15:30

色の恒常性という視点から見た色の対比の実験的研究

立命館大学総合心理学部 北岡 明佳 email

2018/3/24 より

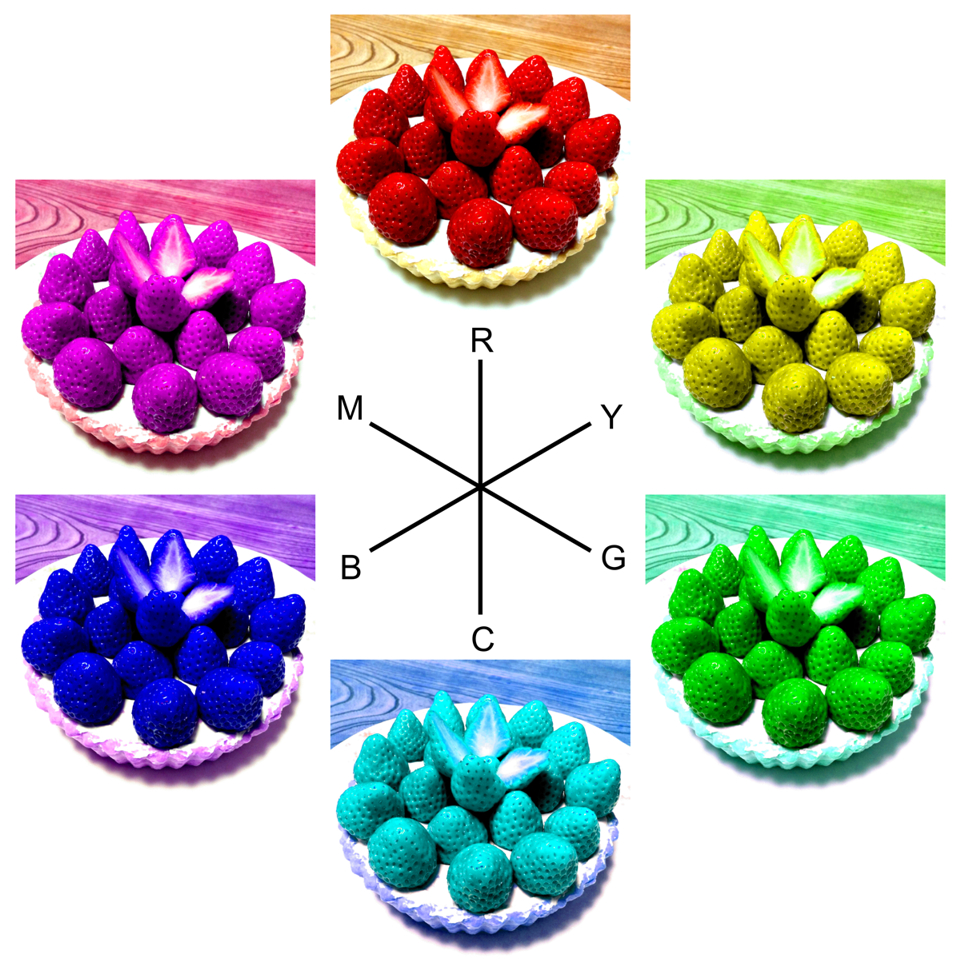

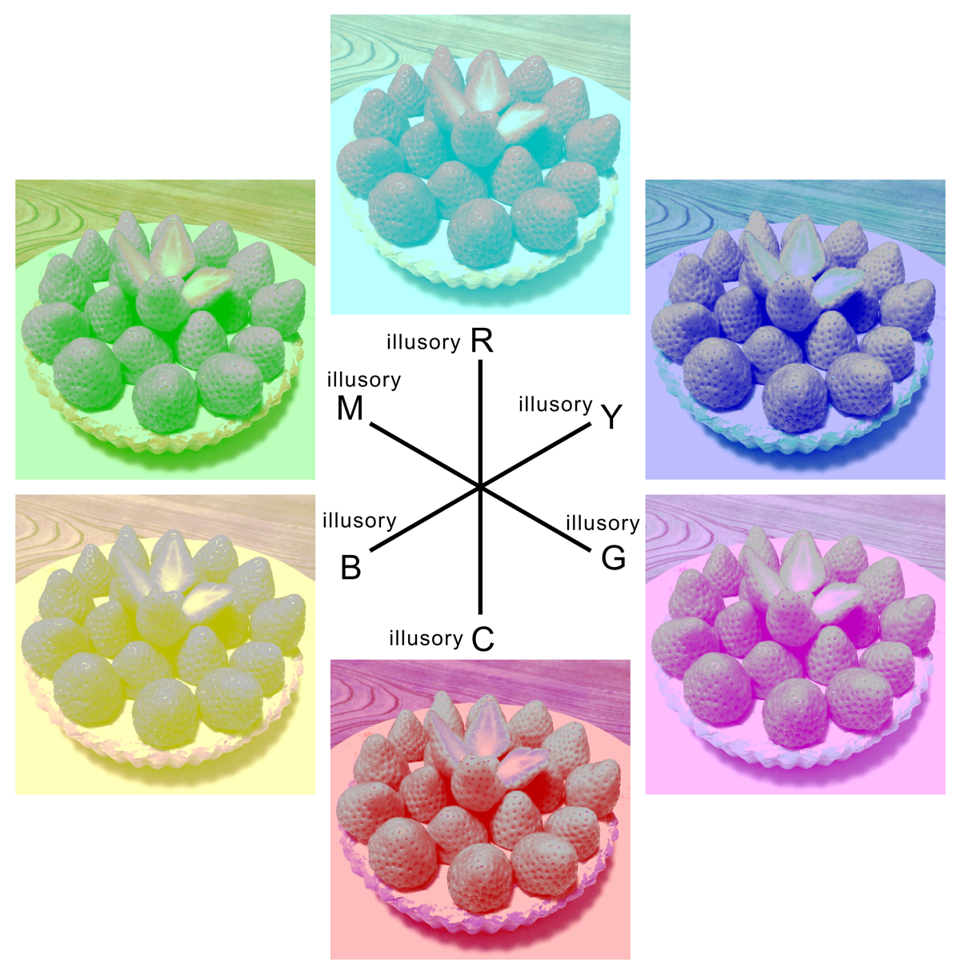

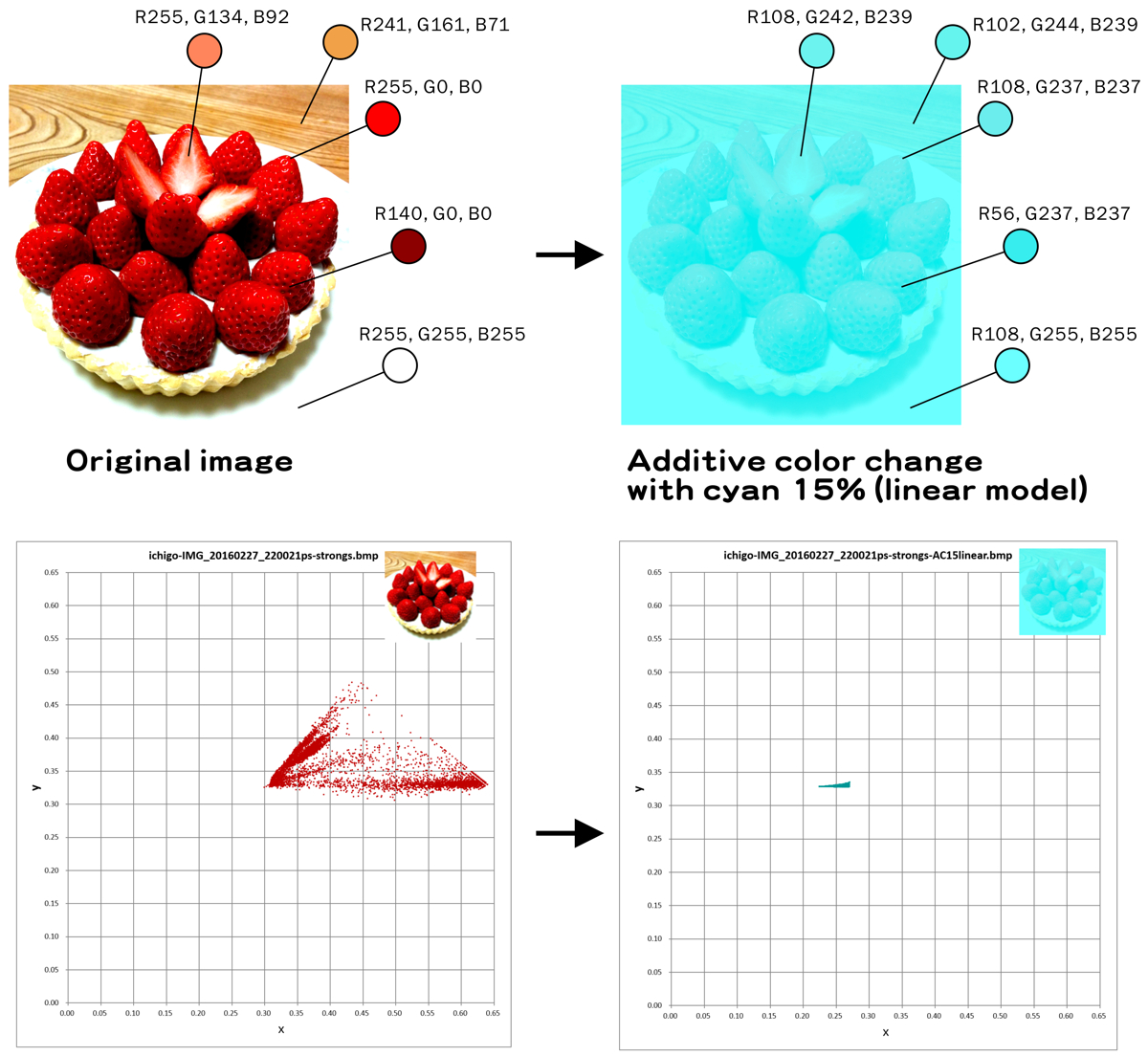

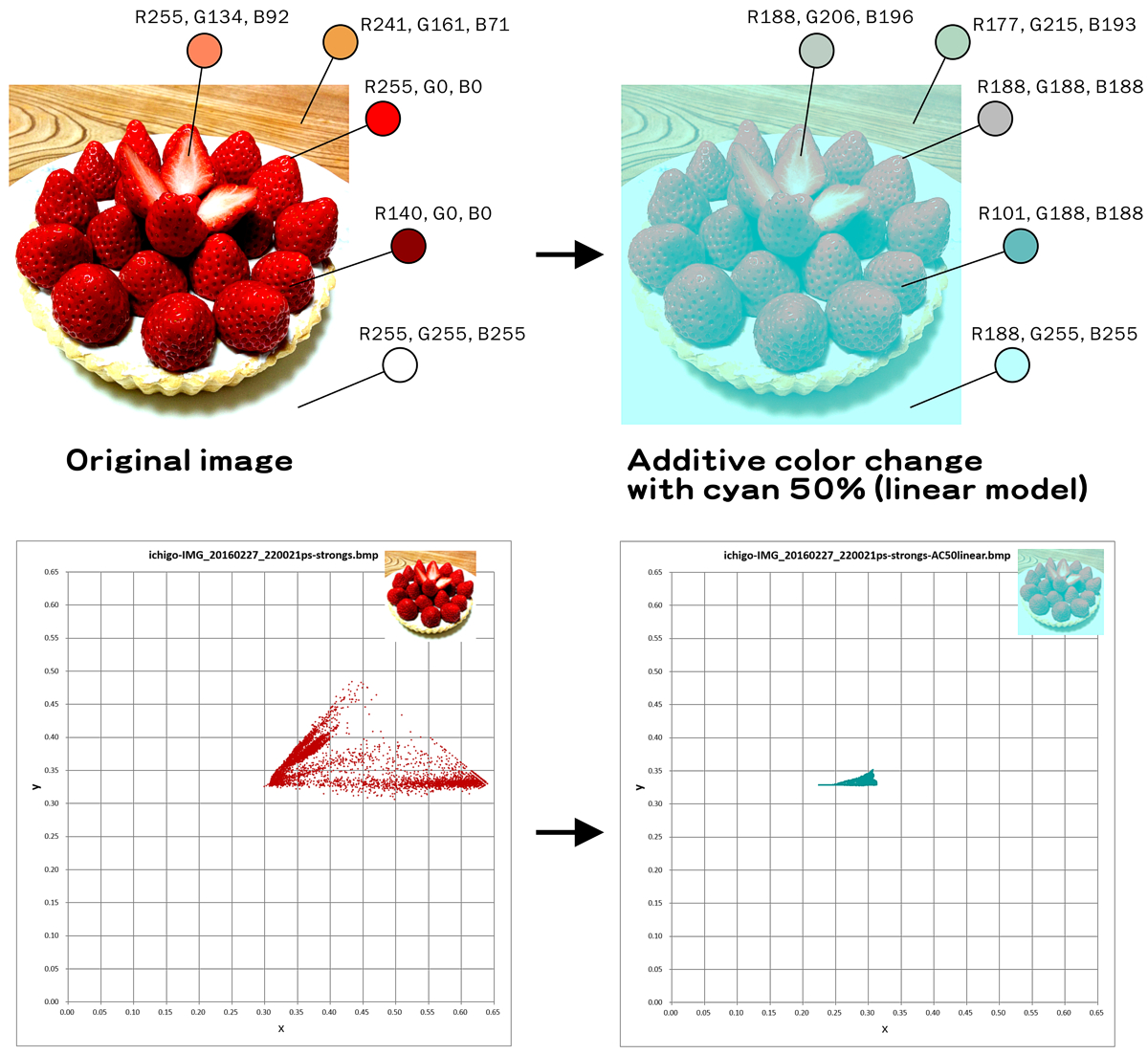

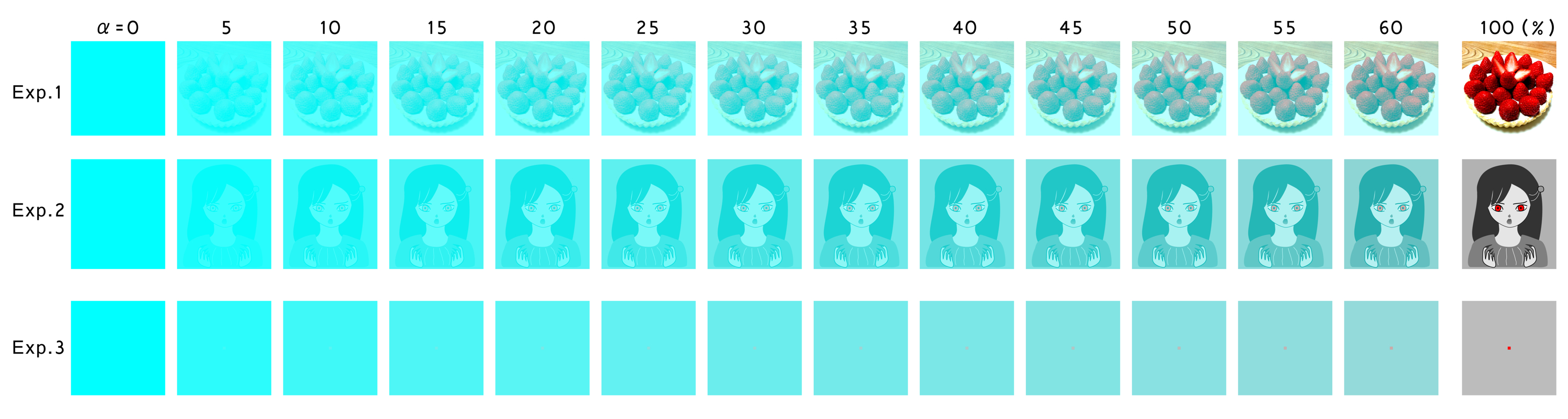

実験1 イチゴの色の恒常性錯視

(日本視覚学会2017年夏季大会で発表)

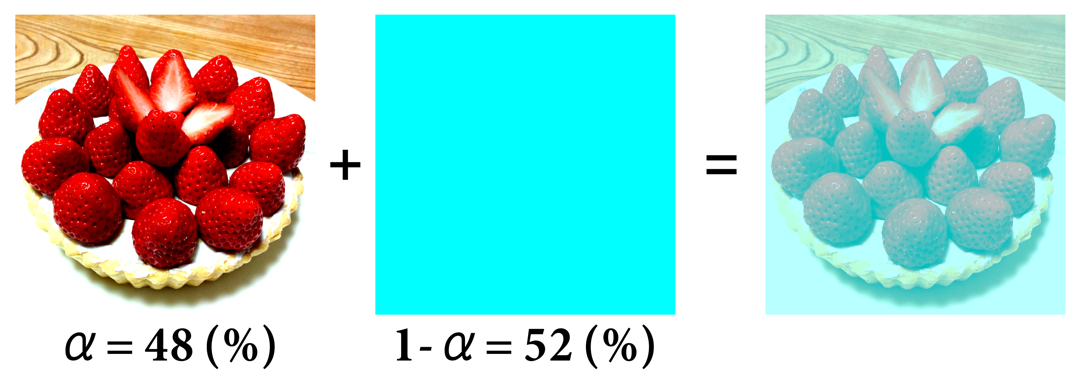

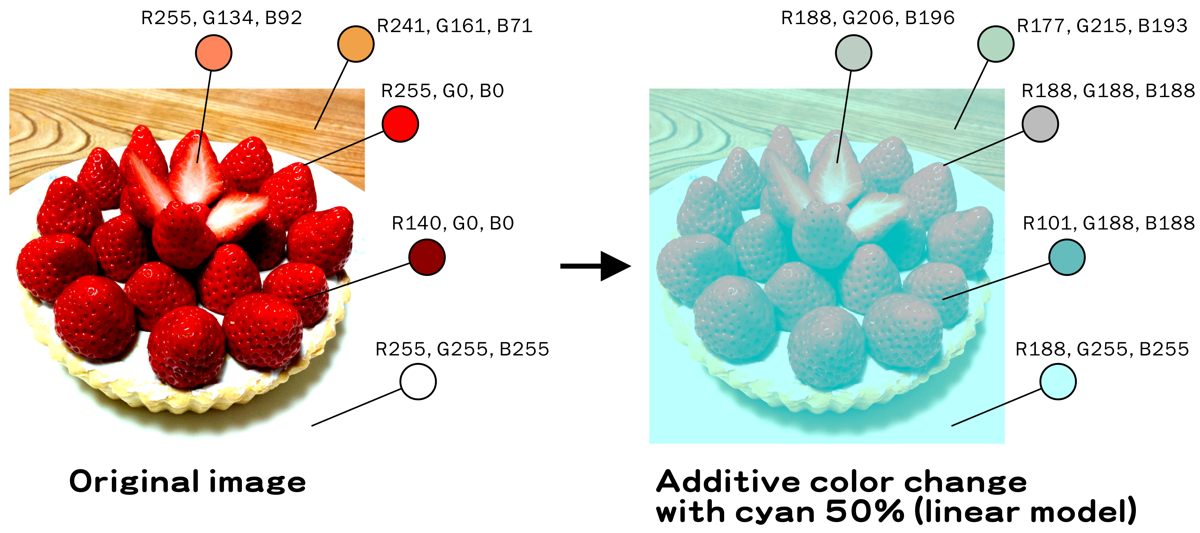

(γ = 1.2, α = .48)

(sRGB, α = .48)

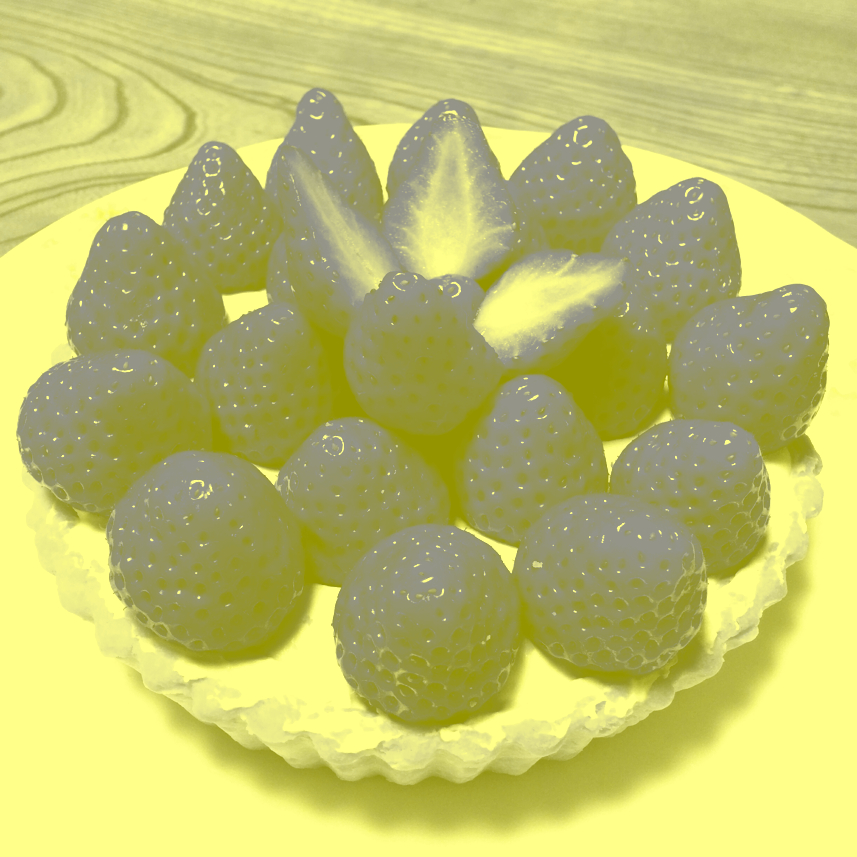

「赤く見えるいちご」

すべてのピクセルはシアン色近辺の色相であるが、イチゴは赤く見える。加法色はシアンで、透明度(アルファ値)は48%の加法的色変換。

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (September 2)

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (September 2)

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (March 15)

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (September 2)

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (September 2)

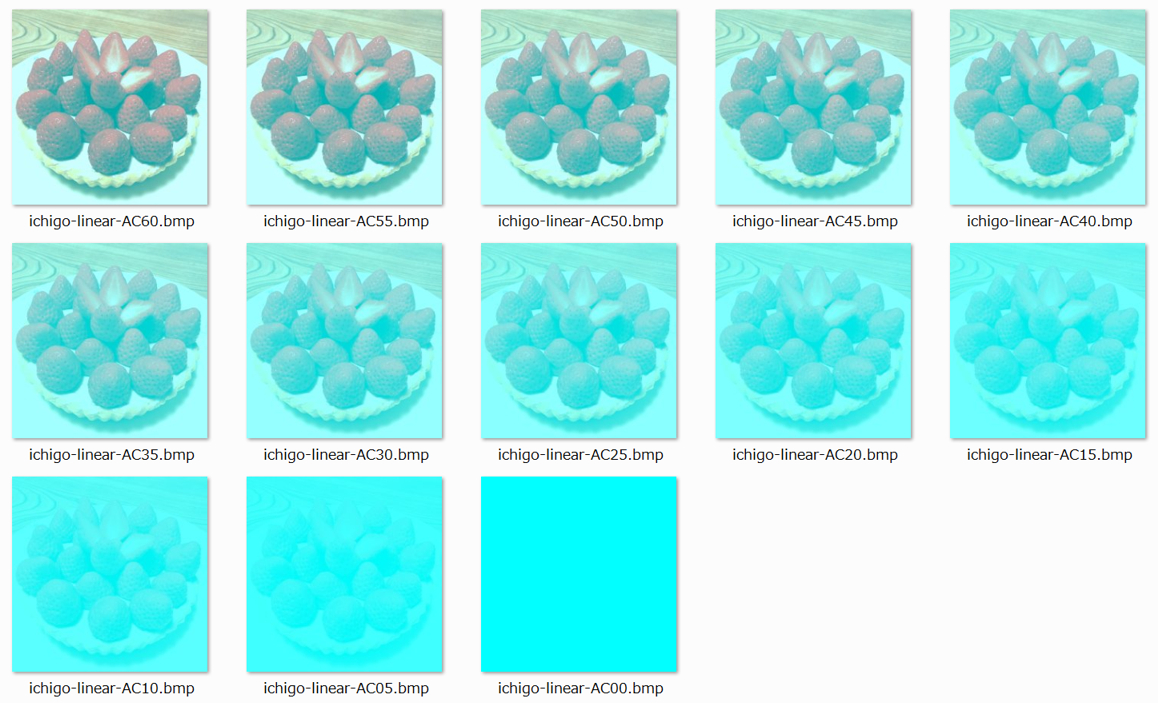

(γ = 1.2, α = .48)

(sRGB, α = .48)

「青く見えるいちご」

すべてのピクセルは黄色の色相であるが、イチゴは青く見える。加法色は黄色で透明度は48%の加法的色変換。

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (September 2)

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (September 2)

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (September 2)

方法 (口頭で)

結果 (別ファイルで)

(sRGB, α = .15)

Do you see the strawberries of this image reddish?

— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 2017年8月19日

報告者 183人中、174人が赤く見え、9人が赤く見えませんでした。

(参考 α = 50%)

(sRGB, α = .18)

(sRGB, α = .38)

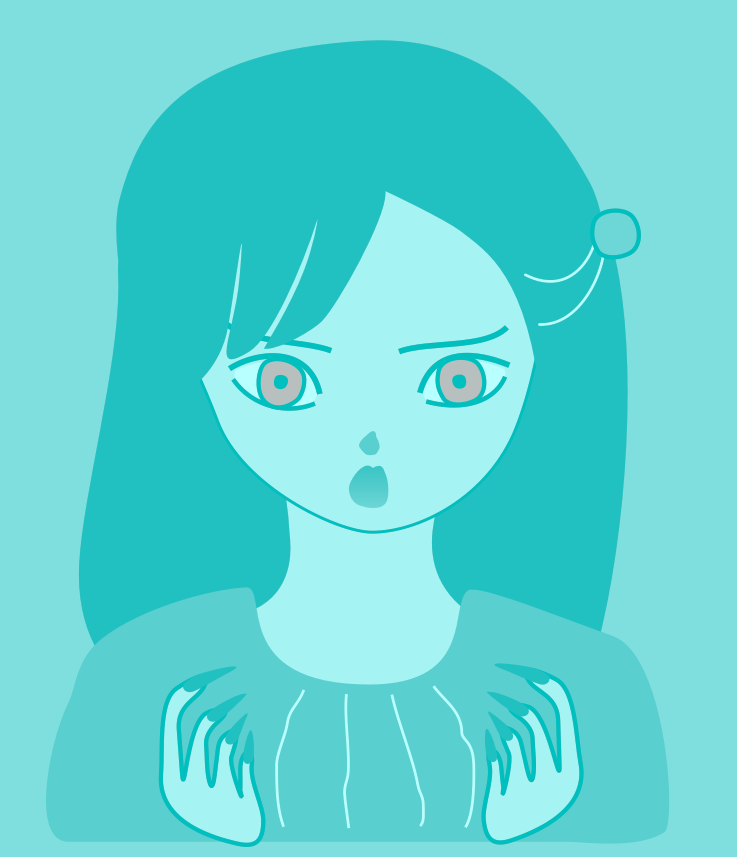

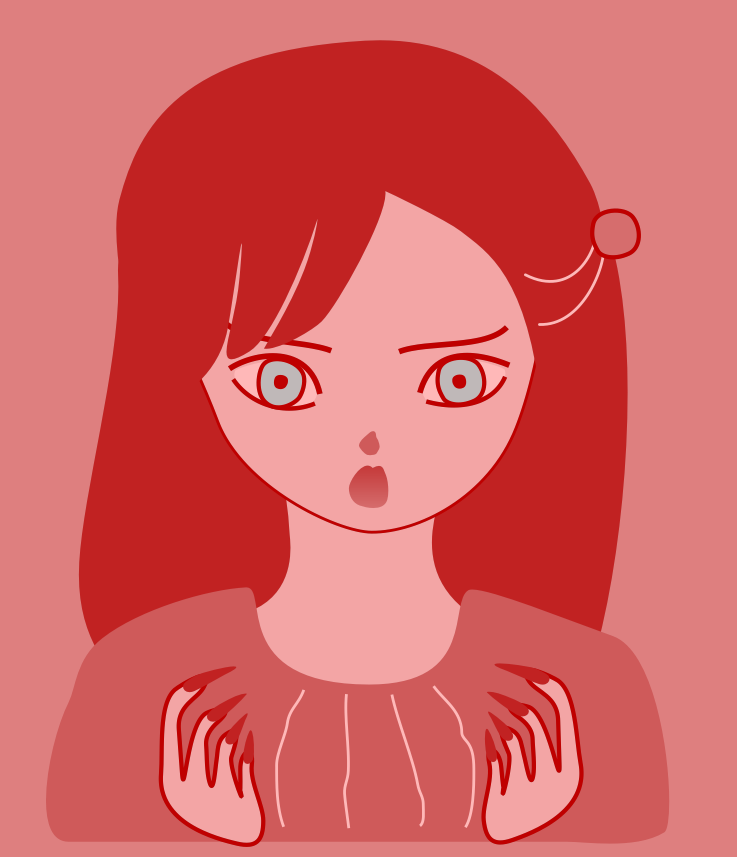

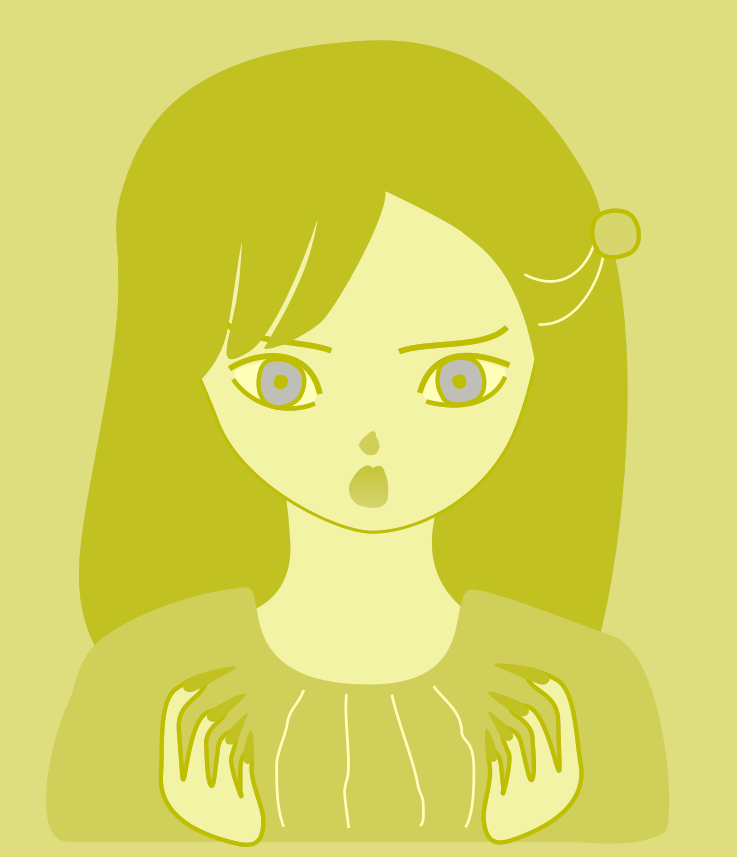

実験2 イラストの目の色の恒常性錯視

(日本視覚学会2017年夏季大会で発表)

(γ = 1.2, α = .48)

(sRGB, α = .48)

「目の色の恒常性(赤)」

イラストの目(虹彩)は赤く見えるが、シアン色の色相である(上の図は R138, G148, B148 で、下の図は R184, G191, B191 である)。加法色はシアンで、透明度(アルファ値)は48%の加法的色変換。

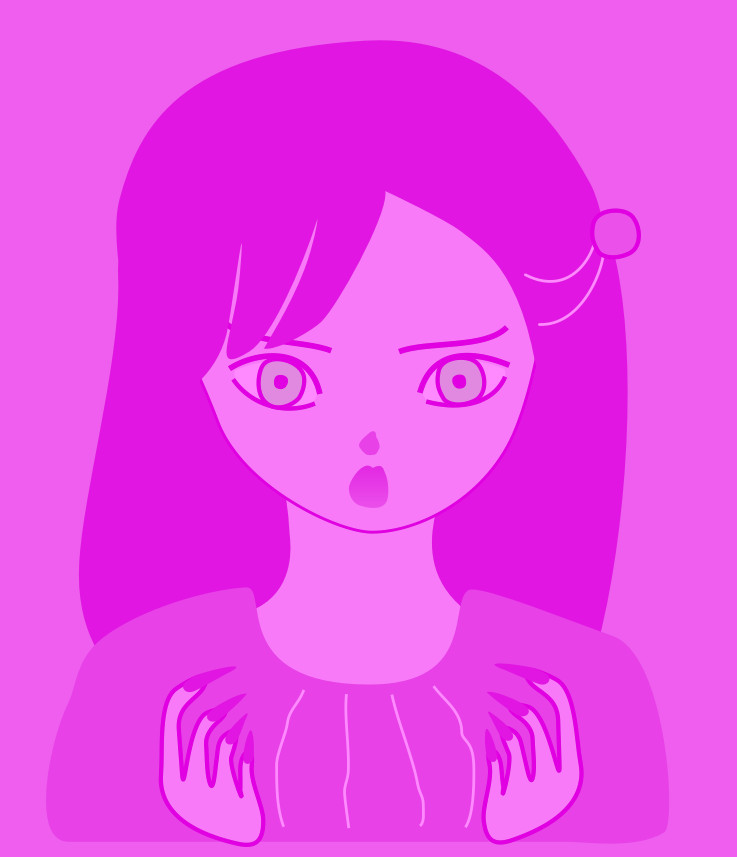

(sRGB, α = .48)

「目の色の恒常性(シアン)」

イラストの目(虹彩)は水色に見えるが、赤の色相である(R191, G184, B184)。加法色は赤で、透明度(アルファ値)は48%の加法的色変換。

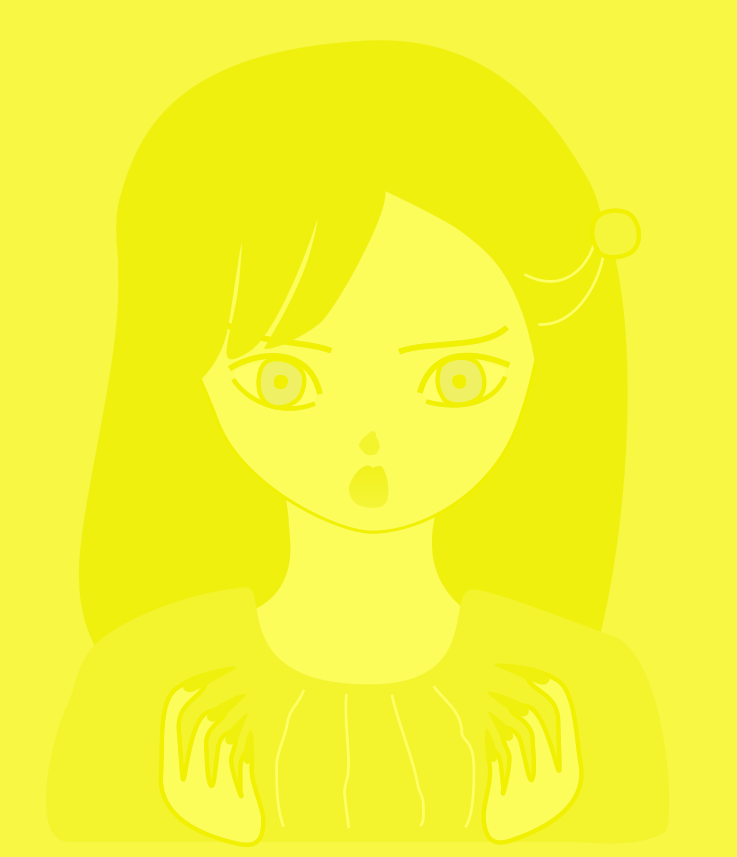

(sRGB, α = .48)

「目の色の恒常性(青)」

イラストの目(虹彩)は青に見えるが、黄の色相である(R191, G191, B184)。加法色は黄で、透明度(アルファ値)は48%の加法的色変換。

方法 (口頭で)

結果 (別ファイルで)

(sRGB, α = .13)

目の色は、R240, G240, B101。

(sRGB, α = .17)

目の色は、R225, G137, B225。

ここまでの考察

(日本視覚学会2017年夏季大会で発表)

1. 加法的色変換による色の恒常性の強さを測定した。その結果、どの色相にも強い恒常性が見られた。色の対比という視点から考えても、これまで報告されたことのない強い錯視ということになる。

2. この色の恒常性は、色相によって強さが異なった。元の刺激が赤と青の場合(誘導色あるいは加法色はそれぞれシアンと黄の場合)に恒常性が強く、元の刺激が緑の場合(誘導色あるいは加法色はマゼンタの場合)に弱かった。

3. これらの色相の差は、原画がイチゴの場合とイラストの目(虹彩)の場合で同様であり、記憶色による影響というよりは、色の知覚そのものの現象と考えられる。

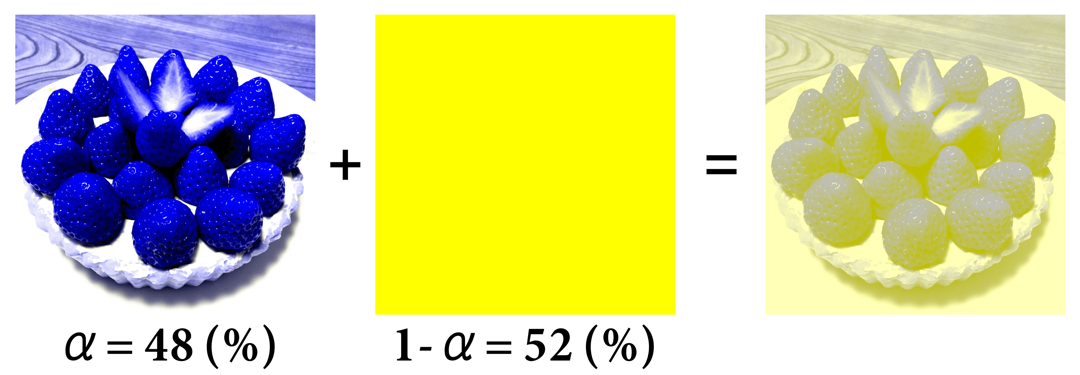

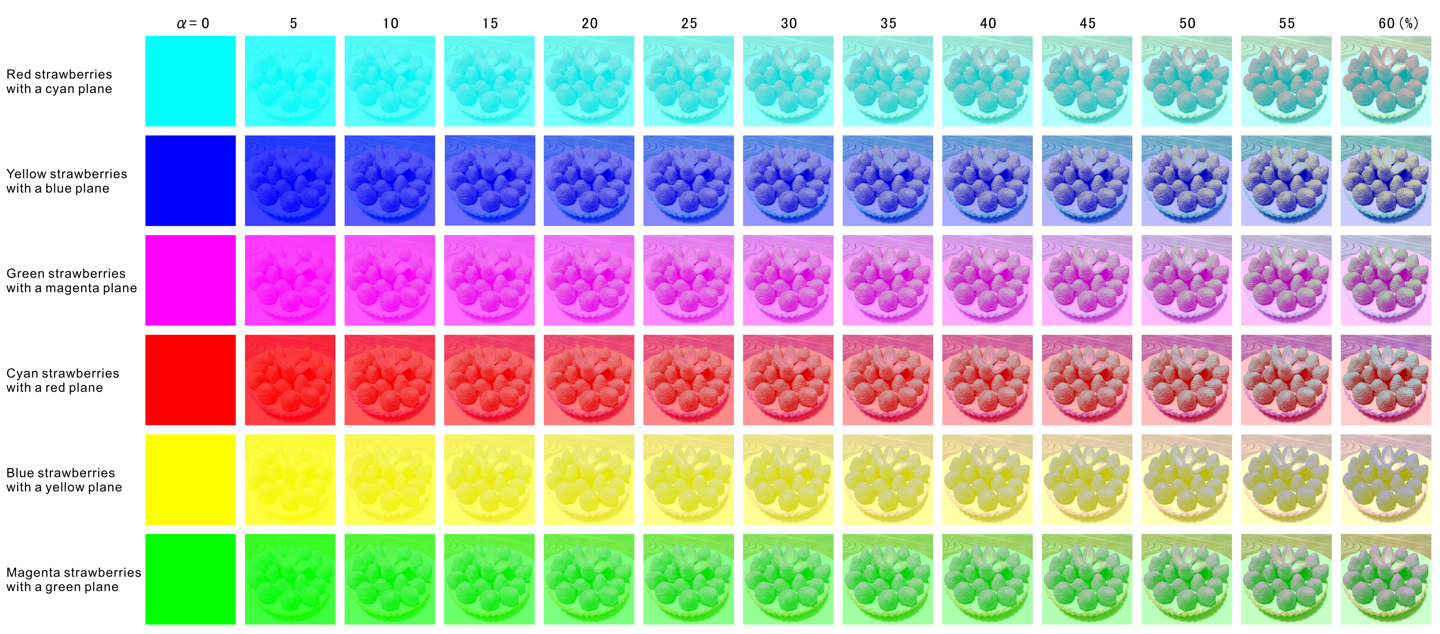

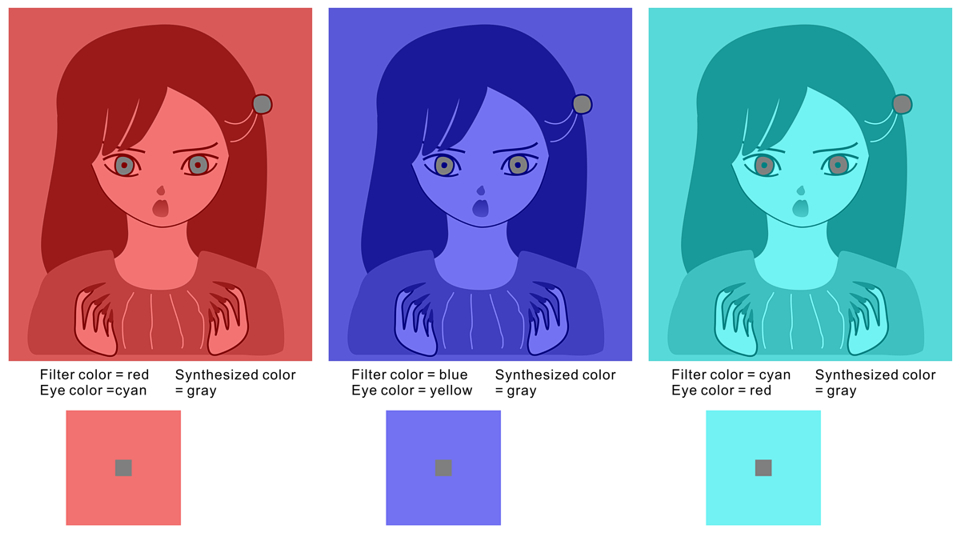

実験3 このやり方で、色の対比はどうなる?

(sRGB, α = .50)

「色の対比の実験の刺激の例」

灰色(R188, G188, B188)はシアン色(R137, G225, B225)に囲まれると赤く見えるか? 加法色はシアンで、透明度(アルファ値)は50%の加法的色変換。

オリジナル画像

方法 (口頭で)

結果 (別ファイルで)

(sRGB, α = .35)

小さい正方形の色は、R160, G211, B211(下図と同じ)。外側のシアン色は、R116, G234, B234。

(sRGB, α = .41)

小さい正方形の色は、R202, G172, B172(下図と同じ)。外側の赤色は、R231, G125, B125。

考察

1. 色の対比の形態でも、テスト領域がある程度反対色であっても、色の対比効果(錯視)が認められた。これは、加法的色変換の場合だからかもしれない。

2. 色の対比では、色相によって効果に大きな差はなかった。色相による効果の違いは、色の恒常性が十分起こる条件で現れると考えられる。

(参考)

キルシュマンの法則(色の対比の法則)

(1)誘導領域(取り囲む領域)と比較してテスト領域(ターゲット領域)が小さければ小さいほど、色の対比は大きい。

(2)色の対比は2つの領域が離れていても起こる。しかし、離れれば離れるほど対比の効果は減少する。

(3)色の対比の量は誘導領域の面積によって異なる。

(4)色の対比は、明るさの対比がないか少ないところで最大となる。 (第3法則と呼ばれる)

(5)明るさが同じならば、色の対比は誘導する色の飽和度(彩度)に影響される。

Graham, C. H. and Brown, J. L. (1965) Color contrast and color appearance: Brightness constancy and color constancy. In C. H. Graham (Ed.), Vision and visual perception, New York: John Wiley & Sons (pp 452-478). (In this paper, the third and fourth laws are exchanged)

Kirschmann, A. (1891) Über die quantitativen Verhältnisse des stimultanen Helligkeits- und Farben-Contrastes. Phil. Stud., 6, 417-491.

Yund, E. W. and Armington, J. C. (1975) Color and brightness contrast effects as a function of spatial variables. Vision Research, 15, 917-929.

第3法則には否定的見解が出ている。

Kinney, J. A. S. (1962) Factors affecting induced colors. Vision Research, 2, 503-525.

Oyama, T. and Hsia, Y. (1966) Compensatory hue shift in simultaneous color contrast as a function of separation between inducing and test fields. Journal of Experimental Psychology, 71, 405-413.

(参考)

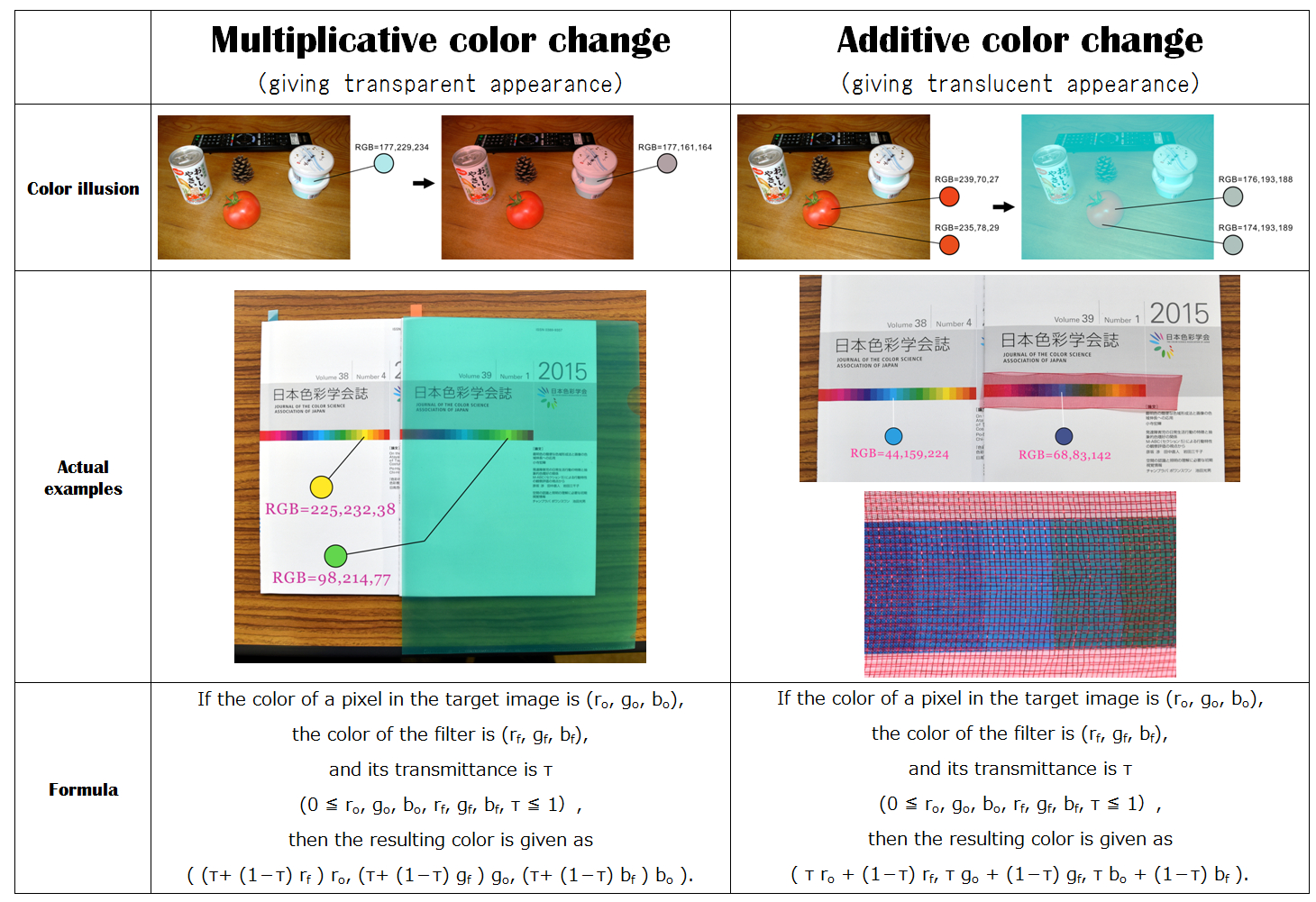

乗法的色変換と加法的色変換

Shapiro, A., Hedjar, L., Dixon, E., and Kitaoka, A. (2018). Kitaoka's tomato: Two simple explanations based on information in the stimulus. i-Perception, 9(1), January-February, 1-9. PDF (open access)

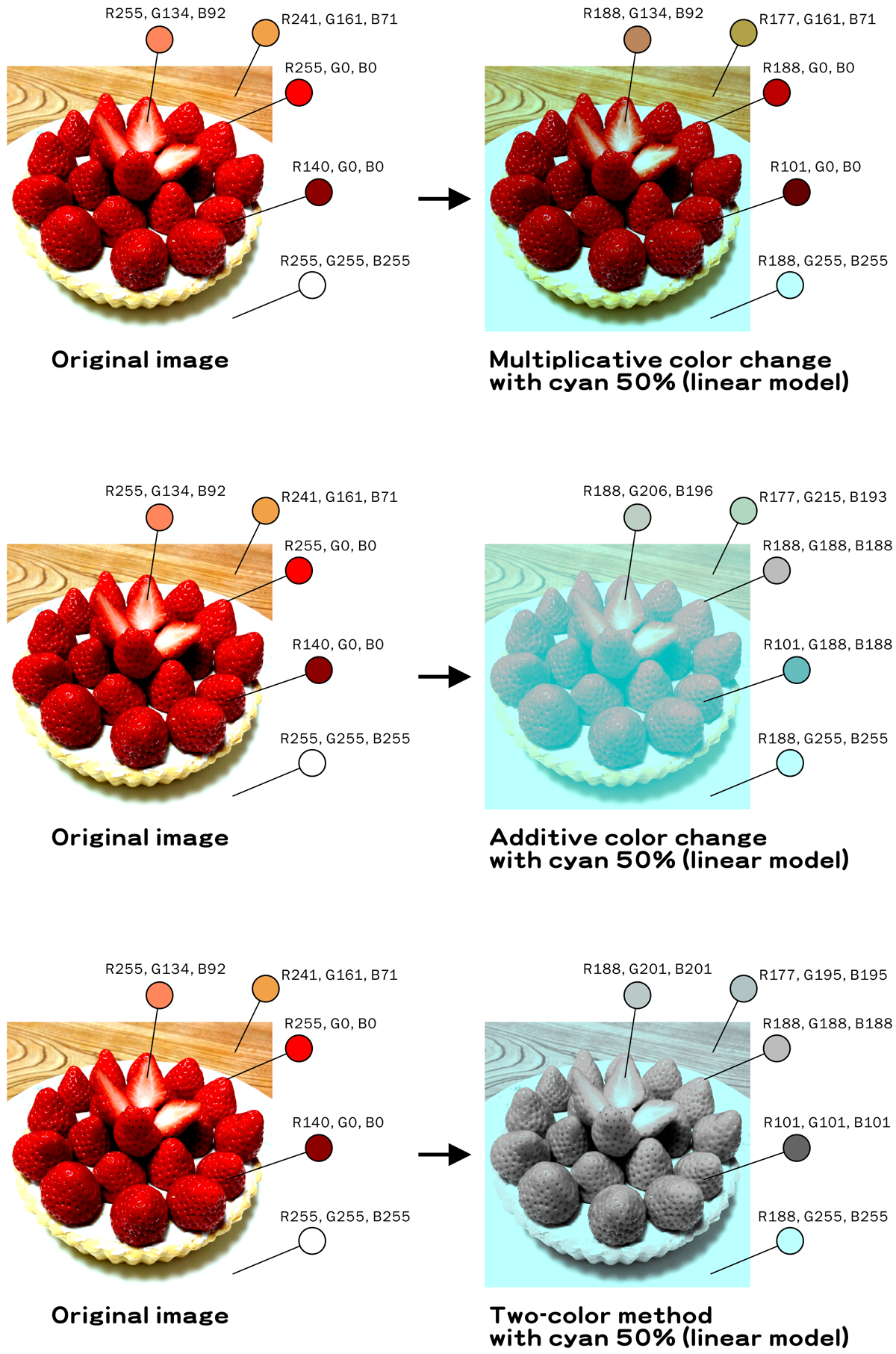

二色法画像

「赤く見えるいちご」

すべてのピクセルはシアン色の色相(一部灰色)であるが、イチゴは赤く見える。

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2017 (March 9)

3種類の色の恒常性画像

おしまい

おしまい